話題の書籍

『世界失墜神話』

● 読売新聞書評(掲載2023年9月3日)

追放・転落の神々、権力者ら

本書は世界の神話を特定のテーマに沿って読み解くシリーズの最新刊だ。これまでのテーマは「動物」「植物」「鳥類」「昆虫」「魚類」「風土」「異界」の七つ。八番目の本書が語る「失墜」の神話とは、果たしてどんなお話のことなのか。上下二段組の本文に踏み込む前に、まず豊富に掲載されている様々な図版に目を通していただくと、雰囲気がわかるはずだ。心を惹かれる図版があったら、そこから読んでみてもいいと思う。

天上の神も失墜と無縁ではない。神もまた落ちるのだと、「はじめに」で著者は明言する。続く「I」で考察されるのは、神が権力を失ったり譲ったりしてその座から落ちる「失墜」、神が(より上位に在る)至高神に逆らったり、何らかの罪を犯して罰せられる「追放」、神が進んで地上へ降りてくる「降臨」のケースだ。ただ「失墜」で私たちにもなじみ深いのは、神ではなく光の天使ルシフェールの失墜だろう。ルシフェールは地獄に落ちてサタンとなる。このページに掲載されているギュスターヴ・ドレによる『失楽園』の二つの挿絵は、寓話的なリアル感に満ちていて恐ろしい。

「2」では、神のように称えられる人の世の英雄たちをめぐるエピソードが並ぶ。文化英雄としてのイカロスやヘラクレス、アーサー王。女人の美しい足に見とれて空から落ちた仙人、地上で沐浴中に衣を盗まれて天に帰れなくなった天女。「堕ちた覇者」としての平将門と道鏡と並んで、スターリンやヒトラーも登場する。確かに個人崇拝を尊ぶ政治体制下では、最高権力者は至高神に等しい存在となるが、その体制が崩壊すると、たちまち失墜してもとの人間に戻る。

「3」で考察される「神の失格」は、今日の私たちにとってはもっとも切実なテーマであるかもしれない。不道徳な神、殺戮する神、嫉妬深い神に暴虐な神。神の名のもとに行われる奇跡とまやかし。多くの戦争と虐殺と、神の沈黙。本書はけっして難解な本ではないが、読み進むうちにページが重くなってくる。それは私たちの血肉となる知識の重みだ。

評者:宮部みゆき(作家)

『西洋の護符と呪い』

● 琉球新報書評(掲載2023年9月3日)

『西洋の護符と呪い』 非科学とわかっていても

われわれは、長く巨大なパンデミック(世界的大流行)を生き延びた。そのために、多大な犠牲を払ったことはいうまでもないが、生存を模索する過程で手に入れ、生み出されたものも、たくさんあったはずである。たとえば本書は、そうした収穫物のひとつであろう。沖縄県立芸術大学で西洋美術を講ずる著者は、言い知れぬ不安に掩(おお)われたこの大地にあって、迷信や非科学とはわかっていても、なぜか魅せられずにはいられない護符(お守り)と呪(まじな)いをテーマとしたレクチャーを、一般市民向けに行った。その内容をまとめたものが本書である。

第1章をひもとくと、イタリアではポピュラーなお守りであるという「コルニチェッロ」の紹介から始まる。私はこれを見てすぐにこう思った。「これがイタリアのもの? どう見ても中国から渡ってきた唐辛子のアクセサリーでしょ」と。そう、それは私の目には、真っ赤な唐辛子にしか見えなかったのである。だが、どうもそれは早とちりらしい。それは角(コルナ)の聖なる力を秘めたものであり、その指先での表現、赤い色の力……と、ヨーロッパにおける豊穣(ほうじょう)なシンボリズムの世界を、軽やかに、また学術的な研究成果をもわかりやすく紹介しながら、著者は語っていく。最後には、唐辛子もまんざら無関係ではないらしいという話になり、ホッとしたのだが、聖なる角から唐辛子まで、形や色に込められた想像力をめぐる。全地球的な愉悦の旅につきあうことになってしまった。

本書を読んでから、西洋絵画に描かれた人物が身に佩(お)びている装飾品が、ことさら気になるようになった。それらもまた、お守りの機能を帯びているのかもしれない。本書は、西洋絵画を鑑賞する際に片手にたずさえていてもよい、手ごろなガイドブックともなろう。

また、本書の至るところで、比較の対象として沖縄文化への言及が見られるが、沖縄から発信された西洋美術指南として、これもまた論述にパースペクティプを与えていておもしろい。ふんだんにちりばめられたカラーとモノクロの図版もまた魅力だ。

評者:武田雅哉(北海道大名誉教授)

『生き物をうさがみそーれー』

● 朝日新聞書評(掲載2022年12月3日)

「昔からの自然を食べて見つめる」

「うさがみそーれー」は沖縄の言葉で「召し上がって下さい」を意味し、本書にはひと昔前の琉球の島にあった様々な料理が紹介されている。しかし、細かいレシピが載っているわけではない。意外な食材が、いかに食べられてきたのか。お年寄りや先達への聞き取りから探り、記録する。食材は、謎のキノコ(呼び名が集落ごとにいろいろで判別が難しい)や貝から、カタツムリにトカゲ、果てはオオコウモリなんていうものまで。

奄美、沖縄、宮古、八重山を含む琉球列島は多くの島があり、島や地域で食材も文化も異なっていた。今ではサトウキビ栽培のイメージが強い沖縄だが、田んぼが急減したのは1960年代以降である。22年から55年生まれの「うとぅすい」(お年寄り)から様々な話を引き出すキーワードが「昔、田んぼがあった頃の話を聞かせてください」だというのが印象的だ。当時はマラリアを避けるためにわざわざ集落から離れた場所に田んぼをつくり、島によっては馬や船でその世話に通っていた。その日々の遠足で食材も見つける。季節の食べ物は、農業や行事料理として生活と密接に結びつく。

著者はかつては中高一貫校の理科教員で、現在は沖縄の大学で理科教育を教える。沖縄の食文化を記録する時に考えるのは、地元沖縄の都市圏出身で、自然は体感するよりユーチューブやテレビなどから情報を得てきた学生のことだ。小学校の先生になるかもしれない学生たち。地元に昔からある自然を、食べるという日常の行動で見つめ直す。といっても、堅苦しいことは抜きだ。えっ、そんなものが食べられるの? 意外とおいしいかも~などと思わせられたら大成功。それは身近な自然に好奇心が湧いてきた証拠だ。

うとぅすいと若者、琉球とヤマト(本土)、自然と人間。分断が進んでいるようにも見える物事を著者がコミュニケーターとなりつないでいく。

評者:石原安野(千葉大学ハドロン宇宙国際研究センター教授)

● 琉球新報書評(掲載2023年1月8日)

「「食べる」知恵と創造性」

ソテツやドングリの料理法、マングローブ林の巨大シジミのお汁、アダンの新芽やオオウナギのから揚げ、クバ(ビロウ)の花芽の煮物…。本書に登場する動植物の多くは、琉球弧に暮らす私たちにとって身近な生き物だ。ただし、私たちはこれらを「食べる」対象として認識してきただろうか。物語られるカタツムリ汁やクサギの新芽を入れたグリーン・ドロドロ・ソーメン(!)などの食事を、実際に再現して食べてみようと思ったことはあるだろうか。

ご飯物と代用品、汁物、揚げ物、煮物と続く章立ては、まるで料理本のよう。しかし、本書は単なるレシピ本ではない。島々のお年寄りから教えていただいた「何を」食べるのかに焦点をあてた本だ、と筆者はいう。370種類以上もの料理名や食材となる生物名が並ぶ索引は圧巻だ。本書は生物学者である筆者が島々をたずね歩き、そして実際に作って食べた研究実践の足跡である。生き物好きにも食べ物好きにも薦めたくなる、そんな一冊だ。

琉球弧の島々はサンゴ礁が隆起した低島と、山や森、川のある高島の二つのタイプに分けられる。とりわけ川の発達しなかった低島では、主食となるでんぷん質を供給する食材として、サツマイモなどのイモ類やソテツを大切にしてきた。ところがソテツはよく知られるように、実や幹に毒がある。その処理を適切にしなければ命に関わる。つまり「食べることは、食べてはいけないこと」との両義性を伴う行為である、と筆者はいう。本書には生き物から「食物」として価値変換(トランスフォーム)するための毒抜きや保存、おいしさなどの工夫を凝らした在来知と技術、そして創造のプロセスが物語られる。

読後、カシの実を食べたイノシシの内臓の苦みなど、食を通した人々の自然に対する鋭い観察眼に好奇心がくすぐられる一方で、筆者が奄美大島でいくつものサツマイモ料理を教えてもらった大正11年生まれのサトさんに言われた言葉が、評者の胸にも刺さった。「あんたがおじいになるとき、語って聞かせる昔ばなしはあるか?」。さぁ、今日は何を作ろうか。

評者:高橋そよ(琉球大准教授)

『幻のシロンチーズを探せ』

● 朝日新聞書評(掲載2022年4月23日)

「職人と共同作業 酵母のように」

わたしはナチュラルチーズ、大好きだ。わたしが子供の頃はチーズといえばプロセスチーズばかりであったと記憶しているが、いつ頃からか白カビや青カビのチーズもスーパーでみかけるようになった。一定の市民権は得られたといえよう。カビを食べることにも慣れるものなのだ。

本書は土壌に住むダニを専門とする研究者によって書かれた。従って、ダニの嫌われっぷりは熟知している。しかし、と著者は記す。地球上の至るところに存在しているダニの内、人に悪さをするダニは2割程(ほど)で、約8割は良いダニとして、ホモ・サピエンスが約20万年前にアフリカに現れる前から存在している。

その歴史は約4億2千万年前のシルル紀にさかのぼるのだという。約4億7千万年前、陸上植物の出現により土壌の歴史が始まった。ダニはシルル紀より土壌を耕し続け、結果的に私たちの現在の食生活を支えている。さらに土壌に住まうダニの中から、最も古くからある加工食品の一つであるチーズの熟成を助けるダニ(シロン)が現れたという。チーズが作られるようになったのは約9千年前だというから、人類とダニとのチーズを介したより直接的な共存関係にも長い歴史がある。

わたしも家に住むダニや植物を枯らせるダニはどうにも好きにはなれない。しかし、口に入る食物は滅菌室で作られるわけではないし、肉や魚も初めからスーパーに並んでいる切り身ではない。チーズしかり。

チーズの工房には、あたかも日本酒の蔵につく蔵付きの酵母のように工房付きのダニがいて、職人との共同作業で熟成を進める。著者の訪ねる歴史あるチーズ工房では、職人が毎日チーズにブラシをかけ、ひっくり返してダニがチーズを食べすぎないように調節しながら熟成を助ける。カビもダニも職人も工房のメンバーだ。わたし達の生活はダニを含む小さな生き物達との共存で成り立っている。

評者:石原安野(千葉大学ハドロン宇宙国際研究センター教授)

『宮本常一の旅学』

● 朝日新聞書評(掲載2022年9月17日)

タイトルにある「観文研」は、正式名称を「日本観光文化研究所」という。1960年代から80年代にかけて、民俗学者の宮本常一が旅する若者に資金を与え、在野の大学院、さらに言えば「若衆宿」のような居場所として作った研究所だ。

〈私にとって旅は学ぶものであり、考えるものであり、また多くの人々と知己になる行動であると思っている〉

そう語る宮本のもとには、ドキュメンタリーを撮ろうとする者や美大生、探検家や写真家を志す貧しい若者たちが集った。居場所を得た彼らはザック一つで日本全国や海外を各々のテーマを持って歩き、機関誌「あるくみるきく」に成果を発表した。

生涯の約4500日を農山漁村への旅に費やしたという宮本には、父親から教えられた旅の「十カ条」がある。

〈汽車へ乗ったら窓から外をよく見よ〉

〈村でも町でも新しくたずねていったところはかならず高いところへ上ってみよ〉

そうした教えは彼のパトロンであった渋沢敬三の教えにも連なっており、見落とされたものの中にこそ本質がある、という哲学が貫かれていた。

当時の観文研の若者たちがいかに旅を深め、何を学び取っていったのかを聞き取りながら、著者はそれを「旅学」として体系化することを試みる。

祭りやマタギ、琵琶や石塔の研究を続けた者、海外の遺跡を探索した者……。彼らの語りの数々を綴るその視点は、あたかも宮本のまいた種が芽吹いていく瞬間を捉えていくかのようであった。

旅らしい旅とは何か、「学び」を呼び起こす創造的な旅とはどのようなものか。現代の情報化社会に生きる私たちは、歩かずに世界を見ることができる。だからこそ旅の体験の価値をあらためて見つめ、「現代」におけるその意義を掘り下げようとした労作だ。

評者:稲泉連(ノンフィクション作家)

● 日本経済新聞書評(掲載2022年9月24日)

旅費を出すから、行きたいところに旅してみないか。好奇心はあっても懐ぐあいのさみしい20代の若者には、夢のような誘いだ。

それを受けて若者たちは、興味のある土地へと向かった。徒党を組むことなく、自ら計画を立て、歩き、土地を見、人と出会っていく。食費を切り詰めて滞在日数を延ばす工夫をし、予定外の寄り道をすることもあった。彼らに課せられたのは、旅から帰ったら報告を書くことのみだ。

それは、1966年に開設された「日本観光文化研究所(観文研)」が行った「旅して学ぶ」という社会実験だったのである。本書は観文研の理念と活動を追い、集まった若者たちへのインタビューを重ね、旅とは何かを問い、旅人と社会の関係、「旅学」を考えた。

観文研所長は民俗学者・宮本常一。周防大島(山口県)生まれの彼は、渋沢敬三(栄一の孫)の支援もあり、30年代から日本中の農村漁村をめぐった。 約4500日を旅で過ごしたといい、民俗採訪は、やがて地方の生活向上をめざす旅になる。土地の人と語り合い、得た知見を別の地域にも知らせ、自らを「伝書鳩」と任じた。

「日本の村々ではかつて、広い世間を旅して学び、人々の相談にのるような人物を『世間師』と呼んだという。『伝書鳩』は言い換えれば、その『世間師』であった」

観文研は若者たち個々の関心を尊重し、背中を押した。 そんな自由な旅が利益を生むことはない。にもかかわらず、この社会実験が継続できたのは、馬場勇(のちに近畿日本ツーリストとなる企業の一つの創業者)の英断だった。

旅行会社の社会的役割を真剣に考えていた馬場は、旅と観光についての研究を宮本に勧め、資金を提供し、観文研を設立。その機関誌として発行されたのが月刊「あるくみるきく」で、全263号に達する。 旅を終えた若者が書き上げた「報告」を掲載したが、原稿のチェックは厳しく、完成度を求めた。雑誌は貴重な記録集として、いまも高く評価されている。 宮本の息子千晴ら、多彩な人物が協力をした観文研は、宮本死去の8年後、89年に閉所した。

若者たちは、その後、それぞれの居場所を得ていき、社会貢献活動に携わる人も少なくない。 旅が現代の「世間師」を育てたのだ。

評者:与那原恵(ノンフィクション作家)

『タネは旅する』

● 朝日新聞書評(掲載2022年8月27日)

風にのって飛んでいくタンポポの綿毛、一枚翼のプロペラが回転しながら飛行するカエデのタネ、熟すと突然果皮が裂けてタネを飛ばすホウセンカ、それに、くっつきむし。子どもの頃から大人が通れないような道を探しながら行動していた我が身には、くっついてくるタネも多かった。

本書には様々な植物の種子の移動方法が描写されている。自ら移動できない植物が、成長しやすい所に子孫を送り出すことは大問題である。親目線でタネを見れば、少しでも日当たりの良い所に運ばれていってほしい気持ちになる。タネを自分の姿と重ねてみると、風任せや他人任せの気楽さにうらやましさを覚える一方、島崎藤村の詞「椰子の実」に「故郷の岸を 離れて 汝(なれ)はそも 波に幾月」と描写されるように、波間を漂い続け、自分の力では再びふるさとを見ることもままならない。のんきなようで侘しさも感じるのが、タネの旅だ。

一般に植物の種子の記述は、植物についての説明の一部であることが多い。タネの移動というテーマでまとめている本書を読むことで、改めて植物の種にまつわる多様な工夫と共通点に気づき、それぞれが自然の力をうまく利用していることに感心する。

本書では、タネの移動を大きく四つの方法に分けている。風に乗って飛んでいくか、水に浮いて運ばれるか、動物によって運ばれるか、自ら弾けるなどして飛んでいくか、だ。最後の章は、むやみに遠くに飛ばせばいいものではないと、あえて近くに落とす戦略を持つ植物に充てられている。落花生もその一つだ。花が終わり、葉と茎との股になった部分から根のようなものが下向きに伸び、地面の中に入っていき、そこでタネを作る。これでは確かにタネは遠くに移動することはできない。

植物が厳しい制限の中で生き抜くための機能。工学への応用にも生かせるのではと著者は期待を寄せる。

評者:石原安野(千葉大学ハドロン宇宙国際研究センター教授)

『軽石 海底火山からのメッセージ』

● 朝日新聞 天声人語より(掲載2021年11月8日)

「軽石被害」

ある出来事が意外な影響をもたらすことを〈風が吹けば桶屋がもうかる〉と言う。誰かがもうかるならまだしも、こちらはいい話には発展しそうにない。〈海底火山が噴火すれば観光業が打撃を被る〉。沖縄や奄美に流れ着いた軽石のことである。

白いはずの砂浜、青いはずの海が、無残な姿をさらしている。現地の映像をみると、灰色の軽石に埋め尽くされ、浜と海の見分けがつかない。小笠原諸島の海底火山がもたらした被害が深刻さを増している。

コロナが落ち着き、観光業はさあこれからというときだった。船が故障しかねないため、思うように漁にも出られない。このままでは〈海底火山が噴火すれば魚の値段が上がる〉ことになってしまう。除去作業には国の支援も急務である。

岩石学を専門とする加藤祐三さんが書いた『軽石 海底火山からのメッセージ』によると、1924年にも沖縄の島々に大量の軽石が流れ着いたという。島から島へ渡ろうとした船が3日も足止めされたらしい。

沖合のほうまで一面の軽石だった。スクリューの羽根が傷んでしまった…。そんな話も今回と重なる。100年に1度かどうかは分からないが、軽石がこれほどの悪さをするとは。

今後は九州や四国、本州の沿岸にも軽石が近づく可能性がある。各地の原発は炉を冷やすために海水を取り入れており、影響が懸念される。〈海底火山が噴火すれば原発がトラブルを起こす〉。間違ってもそんなことにならぬよう、十分な手立てがいる。

●毎日新聞 余録より(掲載2021年10月21日)

大正時代、沖縄の西表島北方の海底火山が噴火した際…

大正時代、沖縄の西表島北方の海底火山が噴火した際、大量の軽石が海面に浮き上がった。島に漂着したたくさんの軽石の中には畳より大きなものもあり、2~3人乗っても水に沈まぬ石もあったという。

加藤祐三著「軽石 海底火山からのメッセージ」にある話である。今、沖縄本島や鹿児島県の奄美大島、与論島などで漂着したおびただしい灰色の軽石が、ビーチの光景を一変させているという。軽石混じりの海も黒っぽく変色した。

軽石は8月に噴火、新島出現で話題となった小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」のものらしい。つまり1500キロ近く離れた南西諸島まで2カ月間、漂流してきたのだ。この火山、35年前に噴火した時も軽石が沖縄に漂着している。

浮遊する軽石は船のエンジン故障の原因にもなり、漁業などへの影響も心配される。先の著書によれば、35年前には軽石はその後、四国や和歌山にも漂着したという。観光や漁業に実害が出れば、これも一種の火山災害というべきか。

そしてきのうは、阿蘇山中岳の噴火である。火口から1キロ地点まで火砕流が走り、気象庁は噴火警戒レベルを引き上げて火口の2キロ圏内での噴石や火砕流への警戒を呼びかけた。ただ、さらに大きな噴火の可能性は考えにくいという。

世界の活火山の約7%を狭い国土に擁する日本である。出没する島も、漂う軽石も、何年かぶりの噴石も、生きている地球からの火山列島住民へのメッセージと受け止め、防災への気構えを再点検すべきだろう。

『藤と日本人』

● 東京新聞 アートな本 より(掲載2021年4月24日)

日本各地で美しい紫色の花房を垂らす藤は、古くからこの国で親しまれた。英林局勤務を経て植物文化史を深めた著者が『古事記』から『鬼滅の刃』までの藤の文化誌をつづった。

八入折(やしおおり)の酒にひたせばしをれたる藤なみの花よみがへり咲く 正岡子規

見舞客が持ってきた藤の花がしおれたが、いい酒にひたすと生気が戻ったという歌。病床の子規は快癒の望みかなわず、歌を詠んだ翌年に亡くなっている。

● サライ 2021年7月号書評より

藤を愛でる習慣は藤原氏の繁栄から生まれた

桜の花より遅れること、およそひと月。藤の花もまた、色と香りで日本人を魅了してきた。だが藤は、日本が文化の師と仰いだ中国では嫌われ者の植物だったという。大木に寄りかかって繁茂しながら、ついにはその木を絞め殺す様が逆臣の振る舞いのように見えるためだが、平安期の日本ではむしろもてはやされた。天皇が遊戯に使う楽器には、千年の齢を持つ松に絡みたくさんの花房を垂らす藤が意匠された。姓に藤の字を持つ藤原氏による権勢の誇示だったと著者はみる。藤の花を愛でる習慣や品種改良もこの時期に始まったが、花見の歌会では藤原氏の増長をあてこする藤の歌も詠まれたという。植物民俗史の第一人者が、生態から品種、芸術文化、民俗まで、藤についての論考を一気に書き下ろした。

『聖人祭事紀行 祈りと熱狂のヨーロッパ写真歳時記』

● 週刊新潮 2021年2月11日号書評より

パンプローナの牛追い祭も、本来は聖フェルミンの祭日の行事。ヨーロッパでは毎日のようにどこかで聖人のお祭りが催されている。長年の取材の成果から39の祭事を厳選、500枚以上の臨場感溢れる写真と軽妙な語りで、それらを紹介していく。聖マルタへの取次ぎを願う人々が棺に入れられ行列する奇祭から聖人祭ならではの美食飽食まで。コロナ禍後には、本書を手に聖人祭を訪ね歩くのも愉しそうだ。

『日本の観光』

● 朝日新聞書評より(掲載2020年11月21日)

こういう本は一体誰が読む(見る)のだろう? 昭和初期の観光パンフレットに掲載されている立体絵地図がそれ。子供の頃、お寺に行くと見かけた掛軸や絵馬に、天の一角から俯瞰で一望したように地獄極楽図が描かれていたのをふと連想してしまった。

現在はドローンによって大自然や都市や廃虚などを上空から俯瞰しながらバーチャルに眺望することができる。またテレビ番組の「ポツンと一軒家」は人工衛星からの情報で発見した地上の建造物であるが、かつての立体絵地図はそんな情景を画家の想像で描いたものである。

広重の描く風景画にはできるだけ遠くを見たいという願望から、鳥の目線で描いた鳥瞰図があるが、立体絵地図の原点と言えるかも知れない。広重以前に描かれた俯瞰図、洛中洛外図も存在しているが、近年では日本画家の不染鉄が海から俯瞰した漁港の聚落を描いた傑作群が、絵地図を見事に芸術作品として昇華させている。

交通機関の発達していない時代の人たちにとっては、海や山の彼方は未知である。見えない場所へのあこがれが立体絵地図を発明したのかも知れない。初めて飛行機に乗った時、海岸線が地図とそっくりの形をしているのに感動した記憶があるが、そんな上空から見下ろす地上の風景を立体絵地図は代弁していた。

本書では観光名所を飛行機から見下ろしているような錯覚に思わず腰が浮き上がってしまうが、地上にいながら同時に空にいるというバイロケーション感覚を体感させられる。中でも富士山と大雪山層雲峡の絵地図はスペクタクルである。

昭和の初めのまだ旅客機のない時代の日本人にとっては、このバーチャル体験は、まるで飛翔夢を見るような一種の超常感覚に襲われたのではないだろうかと、21世紀のわれわれは懐かしい過去のアナログ体験を思わず羨望するのである。

評者:横尾忠則(美術家)

● 日本経済新聞「春秋」より(掲載2020年10月15日)

旅はクーポン、クーポンで国立公園めぐり。1930年代半ば、こんな触れ込みのクーポン式遊覧券が人気だった。当時の鉄道省が観光促進のために作り、日本郵船、帝国ホテル、南満州鉄道などが出資したジャパン・ツーリスト・ビューロー(現JTB)が発売した。

▼あらかじめ国が設定した名所の中から客の好みにあわせたプランをつくり、鉄道や船などと組み合わせて運賃を割り引き、旅館券や無料の損害保険切符とともに冊子にとじる。旅館への茶代(心付け)や温泉税、湯銭も不要と書かれていて明快な料金設定とお得感がうけて売れに売れたという(谷沢明著「日本の観光」)。

▼令和の旅の割引事業Go Toトラベルもコロナ禍で落ち込んだ観光業の底上げを期待されるが、思わぬ混乱も起きている。先ごろも割引に使う国からの予算が残り少なくなった一部の宿泊予約サイトが上限額を突然引き下げた。業者によって割引率が異なることにあわてた国土交通省が追加で予算を配分する事態に――。

▼10月から東京発着の旅行も対象となるなど予約が急増したのが理由というが、事業の仕組みに落とし穴がないか改めて点検も必要だろう。「旅客の苦痛となるべき点は排除し、旅客の利便となるべき点は大いに増進せしむる」。官民ともに旅行者の身になって使い勝手を考えた遊覧券は昭和初期の旅行ブームを盛り上げた。

『縁起のよい樹と日本人』

● 読売新聞書評より(掲載2020年5月31日)

松竹梅や桃をはじめとする誰もが知っている樹の「縁起」が、親しみ易やすい文章で紹介される。著者は、長年大阪営林局で、国有林における森林育成などに従事し、樹と共に歩んできた。

本書では、縁起木が描かれた浮世絵などの資料が、カラー図版でふんだんに見られるのもうれしい。

紹介される樹木の特色は次の6つに要約される。

〈1〉常緑樹である。

〈2〉赤い実をつける。

〈3〉花が次から次へと咲く。

〈4〉春に新葉が出てから古葉が落ちる。

〈5〉大金または「金持ち」の名称を樹木名としてもつ。

〈6〉「難を転ずる(変える)」との樹木名をもつ。

私は、10年前、路地奥の古家を手に入れた。その鬼門には当初よりなんともワイルドな南天が植わっている。今まさに、本書で紹介される俳句「朝掃けば夕やにこぼる花南天」(新良祥子)という状態で、白くつぶつぶの花がこぼれ落ち、掃き掃除に忙しい。「難を転ずる」という南天を伐るわけにもいかないな、と思っていたが、本書によれば、南天が軒より高くなると長者になる、とも言われるそうだ。掃き掃除に励みたい。

評者:通崎睦美(木琴奏者)

『天空のアリ植物』

● 朝日新聞書評より(掲載2020年5月2日)

インドネシアの自然描いて魅了

高知県の田舎で生まれ育った私は、身の回りに豊かな自然が満ち溢れていた。でもあまりに当たり前過ぎたためか、生き物にはほとんど興味がもてなかった。それどころか、夏の夜に私めがけて飛んでくるゴキブリに植え付けられた恐怖心は今でも残ったままだ。

中高一貫校の理科教員だった著者は、虫・動物・植物が好きで好きで仕方ない生き物オタク。沖縄大学の学長になった今でも、授業とゼミを担当し、ゴキブリの描き方まで教えている。

まず横向きの楕円を、次に縦向きの変形した楕円を描いた後、その中に網目模様を書き込むこと。言われるまま描いた絵があまりにリアルで、描くのを断念する学生も出てくるらしい(至極当然だと思う)。

この絵を描く作業を通じて、ゴキブリ、クモ、ムカデ、サソリ、カニ、ダンゴムシが異なる4グループに分類されることが学べるのだ(知ってました?)。

イモムシの脚はどうなってる? チョウとガを見分けられる? こんな問いから始まる授業を受けていたら、この私ですら虫好きになっていたかもしれない。

なんせ、わざわざエクアドルの熱帯雨林に出かけ、見たこともない大型ゴキブリや黄色と黒に染め分けられた派手なゴキブリを自ら探し出しては、猛烈に感動してしまう先生なのだ。

本書の後半は、インドネシアで胡椒の取引をしている教え子を(3度も)訪ねた際の自然体験記だ。そこで出会うのがアリと共生するアリ植物の数々。

とはいえ私には、現地で供されたニシキへビのカレーやリスの唐辛子炒めのほうがはるかに衝撃的だ(著者のイラスト付き!)。

前著『生き物の描き方』で著者の描く本物以上にリアルなゴキブリのスケッチに閉口させられた私は、生き物愛と教え子愛あふれる本書にも魅了された。

巣ごもりを余儀なくされる今だからこそ、在宅でインドネシアの自然を存分に満喫して頂きたい。

評者:須藤靖(東京大学〈宇宙物理学〉教授)

『戦場の中世史』

● 朝日新聞書評より(掲載2020年2月1日)

戦争観の変化にみる軍事暴力の本質

本書は中世の戦争史を「略奪」「攻囲」「会戦」、それに「季節と時刻」「身体」という項目によって独自の視点で描いた書である。中世の戦争については略奪、城壁、傭兵といったイメージが浮かぶ。実態はどうか。兵士を稼業とする人間が存在し、彼らは暴力行使へのためらいを持たなかったという。14世紀には傭兵隊の時代を作るが、やがて俸給を受け取る軍事組織に変化していった。

戦死者からの戦利品の剝ぎ取りは抑制されていた。だが戦闘終了後は味方も剝ぎ取りをおこなった。略奪ができるとわかると、あらゆる者が集まってきた。

また、「城郭」を攻略する方法は、渇き、空腹、戦闘であるという。水を枯らすのが重要な戦術だ。ゴート人がローマを包囲した時は、町に水が運びこまれないよう水道管を断ち切ったという。略奪や身代金目的で王侯貴族を捕虜にする中世の戦争観が、かように変化していく歴史は、軍事暴力の本質を教えている。

評者: 保阪正康(ノンフィクション作家)

『利己的遺伝子の小革命』

● 読売新聞書評より(掲載2020年2月23日)

現代生態学の“戦記”

地道な研究の蓄積は科学を推進する。しかし、実験観察とデータ収集だけがすべてではない。科学者個人あるいは研究者コミュニティーがたどってきた時代背景のなかで、全体を覆う空気のような理念や教義や政治的信条が長年にわたって科学に影響を及ぼすことがある。本書は、1970~90年代の日本の生態学者たちが、E・O・ウィルソンの「社会生物学」、R・ドーキンスの「利己的遺伝子」、W・D・ハミルトンの「包括適応度」などのキーワードに象徴される新たな学問的思潮(著者は「黒船」と呼ぶ)に対してどのような構えで立ち向かったのかを、その論争の中心にいた著者が書き綴った“戦記物語”だ。

第2次世界大戦後は日本共産党が推進したソビエトのルイセンコ遺伝学がもてはやされ、その後は今西錦司の全体論的進化論が大流行した。正統派の進化論の普及が長らく阻まれてきた日本ならではの“精神的学問風土”とはいったい何だったのか……長年にわたる戦いの日々の“語り部”として著者は余人をもって代えがたい。

本書の大部分は当時、公表された著者の論文や記事の復刻である。著者は「個々の研究者が個々の分野で卓越した業績をあげることと、研究者集団が自らの位置を現代生物学の構図のなかに適切に位置づける視野をもつことは、いうまでもなく相対的に独立した事態」であると言う。評者と同世代あるいはそれ以上の“戦中派”の生態学者・進化学者ならば本書のメッセージを(その行間に込められた含意とともに)きちんと読み取ることができるだろう。もっと若い“戦争を知らない”世代の読者にとっても、本書はきっと手に取る価値があるだろう。自然科学研究の“風景”はたえず変貌するが、現在の平和な科学研究の“景色”の足元にはかつての“激戦”の痕跡がそこかしこに埋まっているからだ。

科学とはこの上もなく人間臭い営為である。

評者:三中信宏(進化生物学者)

『日本の香りと室礼 伝えていきたい美しい文化』

● 日本経済新聞書評より(掲載2020年1月4日)

日本への仏教の伝来は香料の伝来でもあった、と著者は説く。供える、くゆらす、清める、身にまとう。香りの持つさまざまな側面を、五節句を代表とする室礼文化とともに紹介する。さらに王朝人の感性を、江戸時代に制作された和歌と大和絵の画帖から読み解く。工芸品からアロマストーンで作った「見立て干菓子」まで、豊富な写真も趣深い。「自然からはなたれる芳香」を時空を超えて堪能できる一冊だ。

『歴史の中の植物 花と樹木のヨーロッパ史』

● 共同通信配信書評(新潟日報・徳島新聞・下野新聞・信濃毎日・中国新聞ほか 掲載2019年11月9日〜12月8日)

プラントハンターに託す

植物とは人間にとって第一に食物であるが、欧州では数千年前から植物の存在意義をキリスト教や神話の中にも見いだしていた。いつしか人々は植物の鑑賞を生活に取り入れ、富裕層は所持に傾倒する。そして経済価値を生み出した植物を、世界各地から求める。大航海時代はこうして始まり、植物の入手はプラントハンターに託される。

本書は紀元前から近代にかけ欧州で重要だった植物を三つのカテゴリーで紹介する。「聖書と神話の植物」ではナツメヤシ、「ヨーロッパを変えた植物」ではオレンジ、「プラントハンターの世紀」ではランなど。著者は英国中世史と植物文化史の専門家で、植物の学名、原産地、名前の由来などの造詣が深い。そこにさまざまな出来事や逸話を交え、普段私たちがよく目にする植物が、各時代でいかに人々の生活に関わってきたかの歴史をひもとく。

そこで大きい役目を担うのが、植物が描かれた絵画の読み解きだ。例えば19世紀後半に米国の画家が描いた、夕暮れに2人の少女を囲む白いユリ。花弁を黄や赤が彩る。日本固有種のヤマユリだ。世界に流行していたジャポニズムの熱量を知る。各植物へ込められた時代の思想や背景、当時に人々の息遣いが伝わり、歴史の細部が見えてくる。

もう一つ注目したいのは数々のプラントハンターの紹介である。鎖国中の日本の他、アメリカ大陸、アフリカなど、出発から帰港まで時に数年もかかる植物採集に心血を注いでいた。原動力となったのは、各国の植物園や東インド会社など。非耐寒性の植物の市場拡大を企図した「ヴィーチ商会」は東インド地域にハンターを派遣した。各者の思惑と派遣の経緯はさながら小説のようだ。

本書に登場する植物300種以上の索引が付属するが、多くは植物園で見ることができる。ぜひ実物を前にページを開き、植物を今へもたらした歴史や、未知の土地へ挑んだプラントハンターたちに思いをはせてほしい。

評者:二階堂太郎(樹木医)

『生物学キーワード事典 生きものの「なぜ」を考える』

● 週刊新潮書評より(掲載2019年9月5日号)

ネット検索では得られない“大人の絵本”の知的大冒険

小中学生のころの愛読書は百科事典だった。『世界原色百科事典』(小学館)を「あ」から「わ」まで項目順に読み通した記憶がある。毎日寝床の中で昨晩の続きを読むのだが、今晩何が飛び出してくるのかが楽しみで、まさにこどもにとって知的大冒険だった。

百科事典の素晴らしさは無作為性だ。いまではネット検索で森羅万象を一瞬で調べられる。知りたい物事のキーワードを入力すればいいだけだ。しかし、ネット検索で知ることができないのは、一体自分は何を知らないかという哲学的なこと。百科事典はそれを教えてくれるのだ。

ところで、高校で使う生物の教科書が日進月歩で進化していることをご存知だろうか。酵母を使った遺伝子組み換え実験などが取り上げられていて、概念を文章で教えるのではなく、実際に生徒たちに実験させるようになっているのだ。一方、完成した学問といえる数学の教科書は半世紀以上ほぼ変化していない。

生物学はまさに産業のフロンティアであり、自分の健康だけでなく投資するときにも必要となる知識なのだ。最新の生物学を再学習しようとするならば事典が良い。それも生物学の基礎から最前線までを網羅した事典を選ぶべきだ。まさに本書はその目的で出版されたような貴重な一冊に仕上がっている。

まずは細胞、遺伝子、進化論などの生物の基礎。翼、脳、葉緑体などの生物の構造。共生、利他行動、適応などの生物の行動を学び直し、さらに分子モーターと体温、感覚の分子的機構、タンパク質の高次構造とヘモグロビン、ミラーニューロンと心、レトロウィルスとエボラ出血熱に学びを進められる一冊だ。

好きなページから読めるのも事典のありがたさだ。本文に添えられている写真や図版などを見つけて、その項目を読んでみるのも面白い。事典は大人の絵本でもある。本書のように索引がしっかりした事典を選ぶと良い。

評者:成毛 眞(元日本マイクロソフト社長・HONZ代表)

『鐘の本 ヨーロッパの音と祈りの民俗誌』

● 読売新聞書評より(掲載2019年8月18日)

日本では、近在の寺から朝夕に鳴る時の鐘や大晦日の除夜の鐘を耳にする。ドイツの古い街を歩けば、教会の鐘楼から鐘の音が四方に響きわたる。二つの世界大戦にはさまれた不穏な時代のヨーロッパでは、数多くの歴史的な鐘が国策により鋳潰され武器にされる危機に瀕していた。著者は当時のドイツ国内をくまなくめぐり、鐘をめぐる逸話や民話を懸命に蒐集した。

ドイツの鐘は饒舌だ。冠婚葬祭の祝辞や弔辞はもちろん、うらみつらみやとりとめない言葉遊び、はては厨房での料理の出来具合までしゃべるつぶやく。彼の地の鐘は自分で鳴ったり歩いたり翼を付けて空を飛んだりもするらしい。日本で言えば室町時代につくられたとされる『百鬼夜行絵巻』に登場する「鐘の付喪神(つくもがみ)」を連想させる。

本書はドイツに深く根ざした「鐘」の歴史と文化と民俗の基本文献だ。原書は1932年出版。もう90年も前の本だが、今回の翻訳に際して原書にはまったくない鐘の写真や古い絵を数多く追加しただけではなく詳細な巻末解説記事が付されていてとてもありがたい。吉田孝夫訳。

評者:三中信宏(進化生物学者)

『世界魚類神話』

● 朝日新聞書評より(掲載2019年8月3日)

オンディーヌにローレライ……西欧の水辺の妖精は美女なのに日本は河童?

大半の西欧諸国では七つ頭の竜なのに、日本では八尋ワニに八俣の大蛇?

人気番組のチコちゃんに訊いてみたいような謎解きが満載。日本・アジア・西欧の神話や伝説に、魚類が登場する世界各地の文学から童謡・詩・短歌・俳句・ことわざも。しかも百点を超える図版まで掲載されているので見ているだけでも愉しい。本書の他にも動物や植物、鳥類、昆虫の神話を集めた既刊本もあるというから、著者の無尽蔵な知識と長年の研究成果には頭が下がる。まぎれもない労作だ。

それにしても、世界中に浦島太郎や因幡の白兎によく似た伝承があるのは興味深い。竜宮伝承もしかり。竜宮とはいったいなんなのか。水底の住民が鍛冶族であり、高度な金属文化をもっているという一説も、私には目からウロコだった。古今東西の神話を紐解けば無味乾燥な日常もきっと彩り豊かになるはずだ。

評者:諸田玲子(作家)

● 京都新聞「本屋と一冊」より(掲載2019年7月14日)

竜宮案内はウミガメ? リクガメ?

本書は海や川などの生き物にまつわる古今東西の神話を紹介した一冊。魚介類、鯨、イルカ、それにワニやカメのたぐいの爬虫類とカエル、水生の怪物である河童や竜、人魚まで。さらに民俗、昔話、小説、詩歌まで網羅している。図版も多数収録されていて、予備知識が全く無くても楽しめる。

日本の神話に一番多く登場するのは「ワニ」。日本には生息しないので、想像上の生物であるとみることができるという。

ワニ=サメ説もあり定かではないようだ。『古事記の因幡の白兎はワニを騙して並ばせ、海を渡るが、アラビアにも同様の 話があるという。

竜宮へ行く浦島を乗せたのはウミガメかリクガメかそのほかか、という議論があるというのも面白い。竜宮に相当するものは中国やインド、ヨーロッパにもあるそうだ。

鯨のカヌーをうらやましく思ったヒトデ。ヒトデが鯨の頭からノミを取っている間に、その仲間のコアラがカヌーに乗って逃げ出す�…というのはアボリジ ニーの神話。想像するだけで楽しい。

ギリシャ神話では海の神ポセイドンが有名だが、インドにはガンジス河の女神ガンガーが、メソポタミアには海神で魚の下半身をもった神ダゴンがいる。

海や川自体は人間にとって身近な存在だが、水中深く潜ればそこは別世界だ。未知の世界への想像力が爆発しすぎた神話の入門書としてぜひ。

評者:京都文芸同盟/大垣書店 イオンモール KYOTO店 辻香月

『ヒュプネロートマキア・ポリフィリ』

● 朝日新聞書評より(掲載2019年2月10日)

眺めるもよし、解読もよし

ひとくちにエンタメといっても楽しみ方は様々である。

『ヒュプネロートマキア・ポリフィリ』の原著刊行は、1499年。澁澤龍彦が「ポリフィルス狂恋夢」の名で紹介したことでも知られる書物の、500年以上を経ての全訳となる。

建前は恋人を追い求める主人公ポリフィロが見た夢の話であるが、ほとんど全てが建築物と登場人物たちの描写に埋め尽くされ、ものづくしよろしくの単語の連打がひたすらに続く。

異世界観光案内と読むもよし、活版印刷黎明期の小説として読むもよし、張り巡らされた寓話と象徴の網目を調べながら溺れるもよし。

評者:円城 塔(作家)

『アクセサリーの歴史事典〈上〉』

● 朝日新聞書評より(掲載2019年2月9日)

西洋の装飾品の歴史を一望

『アクセサリーの歴史事典(上) 頭部・首・肩・ウエスト』は、米国の専門家キャサリン・モリス・レスターとベス・ヴィオラ・オークが、帽子、イヤリング、ネックレスなど西洋の装飾品について、古代から20世紀半ばまでの歴史をまとめた。古賀敬子訳。今夏に下巻(足や腕、手の装飾品)を刊行予定。

『宛字百景』

● 「好書好日」(朝日新聞web:book.asahi.com)にインタビュー掲載(2018年8月8日)

この漢字読める?「宛字」は日本人の情緒の賜物

<好書好日>を読む

文:志賀佳織、写真:斉藤順子

『あだ名で読む中世史』

● AERA No.22 《アエラ読書部》「星野博美の読まずにいられない」より(2018年5月14日)

千年の時を越え躍動する識別への想い

深い眠りに誘われる午後の教室。私は一番後ろの席で隣のミキちゃんと、教科書の余白に川柳や似顔絵を描いては論評しあうことで、退屈な授業をなんとか乗りきっていた。教師が黒板に乱暴な字で書く。

「大ピピン」「小ピピン」

ぶはっと笑ったミキちゃんのペンが勢いよく走り始める。出来上がった二人の肖像は、外側にカールした髪に王冠をかぶった姿で、「大」はデカく、「小」は小さく描かれていた。私はそこに「中世版オール阪神・巨人?」と書き加え、「ざぶとん一枚!」とミキちゃんが返した。

そんな昔のおバカ話を思い出した。先生、大は年長、小は年少と、ちゃんと教えてくださいよ。教科書の太字を教えるだけじゃダメでしょう。

本書は中世ヨーロッパにおけるあだ名を考察した極めて真面目な本である(大ピピンに小ピピン、さらには中ピピンも登場する)。赤髭王、禿頭王、噛跡侯、血斧王に青歯王……という帯の文言につられ、似顔絵を描きたくなるようなおかしな話が満載なのかと思って手にとったら、繰り広げられる学術的内容に、最初は面くらった。

中世西欧の「あだ名文化」にはどのような背景があったのか。どのようなタイミングであだ名は呼ばれ始めるのか。その現象が隆盛するのはいつの時代か。彼らの家門意識とはどのようなものか……。著者は膨大な史料をもとに核心に迫ってゆく。その鬼気迫る情熱が伝染し、最初はとっつきにくく感じられた史料酔いのような状態が、いつしか心地よくなる。

大中小ピピンの例にも見られるように、中世西欧の貴族の間では、ある親族集団で特に功績の大きかった人物の名前 (「主導名」)を繰り返し使ってその集団を特徴づけることが頒繁に行われた。するとカールやシャルル、ルイだらけになってしまう。

「シャルル率いる西フランク軍と、カール率いる東フランク軍がイタリアで対決した」

年代記作者や著述家は頭を悩ませる。これでは後世の人間に識別できるだろうか? そこで特徴を加味してみる。

「シャルル禿頭王とその甥、カール肥満王が対決した」

ぐっと識別が容易になり人物の姿が目の前に立ち上がってくる。つまり年代記作者たちの「伝えたい」「識別したい」という強い欲望が、苦肉の策であだ名を生み出し、千年後の東洋の教室の片隅で女子高生のペンを走らせたのである。感動するではないか。

圧巻は巻末の300ものあだ名リストだ。権勢の頂点を極めながら、中東の地で溺死した不運な赤髭王。十字軍で勇名を馳せるも、思わぬ場所で捕囚となる獅子心王。彫像と称されるほどの美貌を持ちながら、冷酷にテンプル騎士団を大虐殺した端麗王。千年の時を越え、ページから彼らが飛び出して躍動し始める。コピーして常に持ち歩きたい。

評者:星野博美(写真家・作家)

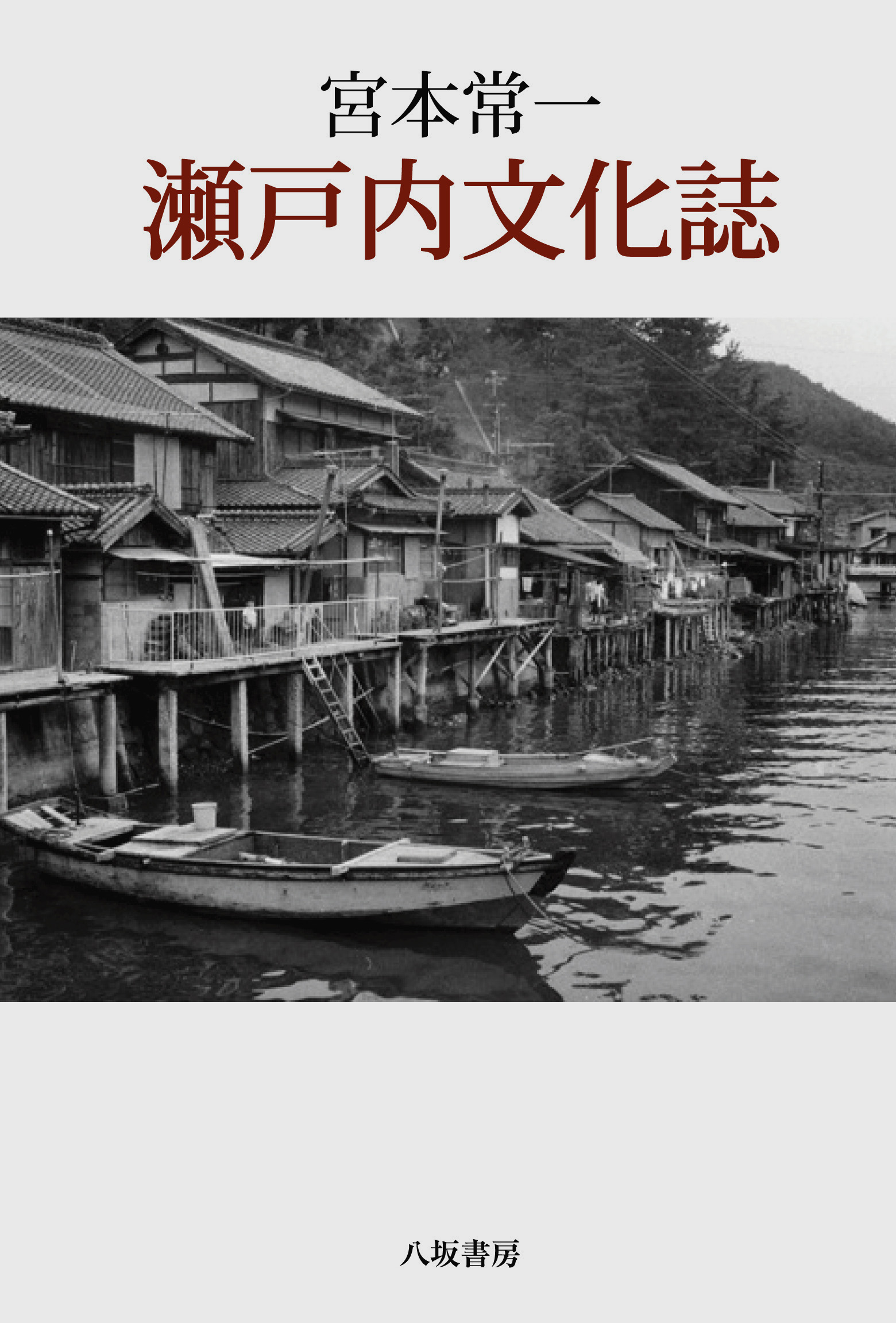

『瀬戸内文化誌』

● 東京・中日新聞書評より(掲載2018年4月8日)

島嶼の変遷に心を寄せる

宮本常一にとって、「瀬戸内海」は終生の研究テーマであった。本書は、昭和二十一年から五十三年までに月刊誌や叢書類に寄稿した十五本の文章を編じたものである。編者の田村善次郎がいう。「宮本先生の方法は、人文地理的な景観と伝承を資料とし、さらに文献をも援用することによって、島嶼社会の変遷と現状を明らかにしていこうとするものであった」

かつて、瀬戸内海には、現在(いま)からは想像もつかぬほど頻繁に多くの木造船の往来があった。漁場を求めて漂泊する家船(えぶね)、米・衣料・茶碗・テグス(漁糸)などを売る行商船、それに出買(でがい)船(肥買船や木綿船など)である。

そして、船で往来する人たちのうち何人もが島に移住することにもなった。とくに、サツマイモが入ってきてからは、島の暮らしは半農半漁の形態となって安定した。が、実は、そこに至るまでには数えきれないほどの往来と出入りがあったのだ。

さらに歴史をさかのぼって、古くは海賊船の往来もあった。中世から近世初期にかけて、その一部は定住性をもつことにもなった。だが、海賊船は、明治末ごろまではみられた、という。その襲撃を防ぐため、米穀類や鉄鉱石を運ぶ大型帆船では、常に船内で粥を炊いていたそうである。そして、相手が海賊船であるとわかると、いきなり煮えたぎった粥を彼らの頭からかぶせたのだ。

航海に必要な「山アテ、星アテ」(位置の確認)は、羅針盤やナビが発達するまでは、どの船にとっても必需というものであった。

いまでは、昔話としても聞きとりにくくなった、そうした話を、宮本常一は、ごく日常の会話の延長にあるかのごとく、平易に書き記している。そこには、周防大島に生まれ育ち、以降も故郷を忘れることのなかった宮本の、やさしくもたしかなまなざしがある。

もう二度とこのような民俗書は出ないであろう、と脱帽する。

評者:神崎宣武(民俗学者)

『となりの地衣類』

● 東京新聞/中日新聞書評より(掲載2018年1月21日)

生物学者を生き物屋と呼ぶ著者が、コケのようでコケではない地衣類の奥深い生態をわかりやすく解説。街路樹・石塀・神社の鳥居などで見つけられる地衣類はキノコと同じく菌類の仲間で、空中から栄養源を吸収。放射性物質を集める性質があることを知った著者は〈地衣散歩〉を開始する。トナカイの餌としても知られるが、日本人が食べるイワタケも地衣類だ。

◇もりぐち・みつる=1962年千葉県生まれ。千葉大学理学部生物学科卒業。著書に『僕らが死体を拾うわけ』(どうぶつ社)、『ゲッチョ先生の卵探検記』(山と渓谷社)、『おしゃべりな貝』『シダの扉』(小社)ほか多数。

『パリの住人の日記 II』

● 読売新聞書評より(掲載2016年12月19日)

中世の貴重な生の声

英仏100年戦争の後半期、1405年から半世紀近くパリの名称不明の住人が日記を書き、写本の形で残った。15世紀初頭のパリの実相を伝える貴重な資料としてホイジンガの名著『中世の秋』にも度々引用されている。本書はその名訳で、年代的には1419年~29年をカバーする。この時期は100年戦争のまさに白眉の時代であった(『パリの住人の日記 I』(1405-1418)は2013年刊行)。

19年、パリを制したフランスの王族ブルゴーニュ公と結んだイングランド王ヘンリー5世の進撃が続く中、フランス王シャルル6世はパリを出てトロワに避難した。パリのまわりは群盗(レザルミノー)が荒らしまわっていた。

日記の主は「王はいつ帰ってくるのか」と嘆く。「レザルミノーの残忍には前代未聞のものがあり」「だからこそ、フランスの古い敵のイングランド王と協定を結び、フランス王の娘のひとりをかれに与えることが適当であったのだ」と、次期フランス王位をヘンリー5世に与えた屈辱的な「トロワ条約」(20年)を肯定している。パリ市民は安定を求めていたのだ。

21年、「フランスの娘は、イングランドで、男の子を産み、その子はヘンリーと名付けられた」。英仏両王となるヘンリー6世のことだ。翌22年8月、ヘンリー5世が急逝。9月、フランス王がパリに帰還するも、10月に死去。日記には、ノートルダムでの葬儀の様子が細かく描写されている。幼児のヘンリー6世に代わって5世の弟ベッドフォード公が摂政となる。

29年にはプセル(ジャンヌ・ダルク)が現れ、パリに攻めてくるが「矢はグサリと脚に刺さる、かの女は逃げる」とある。住人はプセルにシンパシーを抱いていなかったようだ。

日記は食料の値段や、セーヌの氾濫、悪疫の流行など見たものを几帳面に記し、歴史の生々しい証言に触れられる。しかし、本書の最大の魅力は碩学のウィットに富んだ訳注にある。余りに読むのが楽しく時間を忘れてしまった。

◇ほりこし・こういち=1933年、東京生まれ。学習院大名誉教授。訳書にホイジンガの『中世の秋』。

評者:出口治明(ライフネット生命会長)

『花と樹木と日本人』

●日本経済新聞「読書」より(掲載2016年10月2日)

長年国有林の森林育成に携わってきた著者が、梅や桜など日本人になじみ深い植物の歴史を追う。たとえば日本固有の樹木であるスギ。語源は「真っ直ぐな木」が定説だが、著者は『出雲国風土記』で通常なら「そぎ」と読む「枌」を「すぎ」と読んでいることに着目。スギは縦に割れやすいことから、樹木を割ってつくる「枌板(そぎいた)」に適した木として、いつしかその名になったと推測する。図版も豊富。

『山と妖怪─ドイツ山岳伝説考』

◎第13回(2016年度)日本独文学会賞(日本語研究書部門)受賞!

吉田孝夫:山と妖怪──ドイツ山岳伝説考

本書は、ドイツ語圏の山、特に鉱山にまつわる伝説を取り上げ、それぞれの伝説が同時代の人々のどのような心性から産み出され、改変され、語り継がれたのかを詳細に論じた350頁からなる大作である。取り上げられるのは、ザルツブルク近郊のウンタ一スベルク、グリム兄弟の『ドイツ伝説集』巻頭に登場するボへミアのクッテンベルク、ゴスラー近郊のランメルスベルク鉱山、へッセンのホーエ・マイスナー、ズデーテン地方のリーゼンゲピルゲ等々,様々な伝説と結びついている土地である。

著者は、第一部において「鉱山」の伝説が内包する様々な意味についてヨーロッパと日本の先行研究を踏まえつつも、独自の見解も提出して興味深い考察を行っている。第三部においては、ホレ伝説と悪魔リューベツァールを中心に置き、ドイツ語圏の伝説に内在する様々な経済的、文化的要素に関する興味深い指摘を行なっている。

本書の特長は、現代に至るまでの膨大な関連文献を参照しながらも、日本の一般読者の興味も引くような、わかりやすく、説得力のある仮説や考察を展開している点である。ドイツ語圏の伝説に関する研究書という性格と日本の一般読者に訴える魅力とは相容れにくいものであるが、本書は巧みにその両方をかなりの程度達成している。無論、その意欲的な試み故に、論証の不十分さや研究書にふさわしくない言葉遺いを批判する意見も出されたが、その点を考慮しても、本書が日本におけるゲルマニスティクの幅を拡げる力と魅力を持つ点において学会賞に価すると、全委員が高く評価した。

『花の神話伝説事典』

●毎日新聞「今週の本棚」より(掲載2016年3月27日)

ギリシャ、ローマ、日本などの神話や、キリスト教、仏教説話に登場する花や樹木を解説した読む事典。著者は米国の作家で、原著は1911年の刊行。菊や桜など日本に関する記述にはやや違和感もあるが、約180項目の植物を挿絵や絵画とともに収録した情報量の多さと、著者の博識には目を見張る。

裏表紙に、17世紀のフランス画家の神話画「ヒマワリに変じるクリュティエ」の一部を使用。ギリシャ神話の太陽神アポロンに捨てられた悲しみのあまり、水の妖精クリュティエはヒマワリ(日輪草)に変身したと伝える。ところが、ヒマワリはアメリカ産なので、この話のもとになった花としては、あり得ない。ヒマワリは太陽の方に顔を向けると考えられていたからだが「その不恰好な花とそれを支える堅い頸(くび)はそうたやすく動くものではない。もっと慎ましやかな花であったと想像しなければ」と喝破する。古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』ではクリュティエは紫色のヘリオトロープの花。著者はこれも「太陽の方を向かない」から間違いとして、過去引き合いに出されてきた花々を列挙する。

『忘れられた子どもたち』

● 読売新聞書評より(掲載2016年2月7日)

失われた他人への気遣い

『ルポ 消えた子どもたち』は話題となったテレビ番組〈消えた子どもたち〉のNHK取材班がまとめた衝撃的な本だ。5歳でアパートに放置され、7年余り後に白骨化して発見された少年の事件を知り、子どもの事件を各施設に問い合わせたのが始まり。団地一室に閉じ込められ、18歳で逃げた少女の事件も知り、彼女への取材から事情を掌握する。18歳ながら発見時は小学生にしか見えなかったほど成長が止まり、母親からは産みたくなかった子となじり続けられたという。

更に驚くのは、全国の児童相談所や児童養護施設などへの問い合わせで十年間に1039人の子どもが、保育園や学校に通えず、社会から消されていた事実だ。しかも保護されぬ子や無回答の施設もあり、千人強の子も氷山の一角に過ぎない。では親の状況は。貧困、自らも虐待を受けた者、精神疾患などが原因で単純に親が悪いとはいい切れない。精神疾患の母親の世話で学校に行けなかった子もいた。

しかも施設収容後も彼らは人との交際が上手く出来ず、勉学の遅れに悩み、就職も難しい。悲惨なのは虐待された記憶が蘇り、パニックに陥り、自暴自棄になることだ。

この結果、施設を飛び出て、5年後に自殺した女の子もいる。彼女が施設を出た際に残した手紙には、「本当に弱い人はやらっれぱなしのイジメられた人ではなく、一人では行動できず、イジメで強さを表し、多数で行動して認められたい人だと私は思います。人を守って自分ががまんして来た人こそ素てきな人だと思います」と書かれていた。

河合雅司著『日本の少子化 百年の迷走』は明治以降の人口問題を軸に、なぜ現在、少子化が進んでしまったのかを解き明かす。元々、日露戦争に勝利し、人口は増え始める。特に第一次大戦時はヨーロッパへの輸出が増え、工業化が進み、一気に人口増加は進み、当時は人口増加の解決策が問われた。工業振興で更に富を増やし食糧輸入で人々を養う策、植民地拡張策、移民を奨励する策が考えられた。産児制限をする策も話題となったが、戦争への機運が高まるにつれ〈産めよ殖やせよ〉の標語通りに人口抑制は忘れ去られる。

敗戦後、団塊の世代以降も人口が増え続け、日本が再び領土拡張策に進む可能性をGHQは危惧し、産児制限の普及が急務となる。そのためGHQは様々な策を弄し、産児制限をPRし一般化させ、戦後のベビーブームから一転して少子化の途を突き進む。

そして今、政府は少子化対策に取り組むようになった。ともあれ本書を読むと、政治が子どもの数をコントロールしてきた事実がよくわかる。

では消えた子どもたちの問題も政治的解決しかないのか。実際、子どもたちを見守る目の網を細かくする試みが行政から始まっている。しかし私たちは今一つ忘れてしまったことがあるのではないか。

『忘れられた子どもたち』は民俗学者宮本常一が間引き、堕胎、貰い子、棄て子など貧しさ故に日本各地で行われていた実態を取材した文を再編集した本。だが、悲惨な記述ばかりではない。故郷の周防大島で子どもの頃、毎朝聞いた神社で祈る母親たちの声、我が子が亡くなる直前に氏神へ自身が祈った経験、子どもの行く末を祈る実母と祖母の記憶も綴っている。

昭和14年、出雲の海岸の村で泊めてくれた家の母親が、息子の出征以来、「近隣の神社への参拝を欠かしたことはないが、他人への親切も平常以上に心がけている」という言葉も聞き取っている。この母の祈りは、パニック後に自殺した少女が残した手紙の言葉と響き合っていないか。

評者:松山巖(評論家、作家)

● 福井新聞より(掲載2016年2月9日)

「子育て幽霊」は日本各地に伝わる民話、怪談である。ストーリーに多少の違いはあるが、子どもを思う母親の愛情深さを主題にしている▼民俗学者の宮本常一さんは故郷の山口県の伝承を紹介している。ある飴屋に毎晩一文ずつ持って飴を買いに来る女があった。ところが七日目、お金がないので飴を貸してくれと言う▼不思議に思った主人が女の後をつけると、お寺の墓地へと消えた。と同時に聞こえていた赤ん坊の泣き声がやんだ。翌日墓を掘り返すと、亡くなった妊婦の産んだ子が生きて見つかった▼その赤ん坊が伊与(愛媛県)の僧となり宮本さんの生地、周防大島にもやって来たと言い伝えられる。全国でも高僧になったという筋書きが多く、説教の題材に使われたようだ▼宮本さんは仏教者の作意を感じ取りながら、母の愛が死して後の子に及ぶ説話は哀れを誘うと書いている。1948年発表の原稿で『忘れられた子どもたち』(八坂書房)に収められる▼子どもの虐待が悲惨な状況になっている。厚労省によると、2014年度に児童相談所が対応した虐待は前年度より20%増え約8万9千件と過去最多。実に24年連続増加という▼近ごろはいたいけな幼児を死に至らしめる事件もしばしば耳にする。「子育て幽霊」の伝説を思い起こすまでもなく、子に対する情愛は誰にも備わっていると思いたい。

『鎖国論』

● 読売新聞書評より(掲載2015年10月25日)

元禄期の日本を称賛

本書が、元長崎通詞(通訳)で蘭学者の志筑忠雄によってオランダ語訳から日本語に翻訳されたのは、1801年、その元となっている『日本誌』のオランダでの刊行が、1729年のことだという。

志筑が翻訳したのは、この本の鎖国政策に関する一部分である。そもそも「鎖国」という言葉は、志筑が考案したもので、この言葉の出所はここにある。翻訳以来、さまざまな写本を通して伝わってきたが、活字校本となっての出版は、今回が初めてのことになる。言語史学者、杉本つとむ氏の「校註・解説」は、実に行き届いており、それ自体ひとつの研究となっている。

長崎出島のドイツ人医師、ケンペルが日本に滞在したのは、1690年(元禄3年)からわずか2年間のことであって、日本語はまったく習得していない。それだけの体験で、大部の『日本誌』がなぜ書けたのか、という疑問を、杉本氏は率直に述べている。今後の研究を俟(ま)たねばならない点だろう。それはともかく、志筑訳の『鎖国論』は、面白い。その全篇が鎖国の肯定であり、元禄期日本の社会状態に対する惜しみない称賛である。しかもケンペルは、歴史にも世界情勢にも通じたヨーロッパ流の教養人で、諸外国との交易、交流を拒絶する国が、いかに愚かな野蛮状態に置かれ得るかはよく知っている。が、そのわかりきった一般論は、元禄期日本には決して当てはまらない、というのが彼の所説なのだ。

まず、日本という国が与えられた自然条件は、あらゆる点から見て、海外との交易を不可欠のものとしていない。農、工、商いずれの方面でも国民全体を養うに充分な活動ができる。加えて、その文明を成熟、深化させるのに必要な伝統の力も、人心の活気もすこぶるある。天与の場所に感謝して生きる幸福、これが元禄日本に横溢している以上、何を他に求めてあえて危険を冒す必要があろう。今だからこそ、唸らされる言葉ではないか。

◇Engelbert Kaempfer =1651~1716年。医師、博物学者。『日本誌』は27年に英語版・初版発行。

評者:前田英樹(批評家、立教大学教授)

『額縁からみる絵画』

● 読売新聞書評より(掲載2015年6月28日)

一昨年、トスカナ地方のコルトーナという村に行った。散策していたら、フラ・アンジェリコの「受胎告知」を納める美術館に遭遇した。額縁が絵に奥行きと神聖さを与えている。画集で見た時とは全く異なる感興を得た。展示室に私しか居なかったこともあり、自分がこの絵の時代にいるような錯覚を覚えた。あの絵は額縁と一体なのである。

画集で見る絵には額縁がないが、美術館で見る絵には必ず額縁が付いている。言われてみればその通りだ。絵画が壁画として始まり、装飾物として可搬性が必要となって木枠が生じ、木枠に装飾の要素が加わり額縁になったことが、ポンペイや古代ローマの遺跡から推測できるそうだ。その後の額縁の変遷は、多くの図版(当然、額縁付きだ)により本書で説明される。

私たちの視覚は、枠組みを与えられることで、むしろイメージの外側に広がりと奥行きを想像するように出来ている。額縁は絵画の延長を限定することで、逆に想像の余地を与えるものだ。本書は、額縁込みで絵画を見てみようという提案であり、本物を見に行こうという提案なのだ。

評者:岡ノ谷一夫(生物心理学者・東京大教授)

『災害と復興の中世史』

● 読売新聞書評より(掲載2015年5月24日)

細かで胸打つ記録

「災害とは、とどめることのできない突然の暴力が日常生活に乱入してくること」だと本書は言う。

13世紀から16世紀までのドイツを中心とした地域の惨禍について、その目撃証言をもとに追跡した歴史書である。冒頭で著者は東日本大震災に対するドイツ第一放送の特別報道と、14世紀の年代記作家による大嵐についての描写を並べて、こういう。「当事者として災害を体験するということは、時代を超えた共通点を持つ」と。現代と重ね合わせながら、中世の災害史が織りなされる。

著者が重きを置く社会史家アルノ・ボルストは、名著『中世の巷にて』で、古代ローマのキケロ、アウグスティヌスをとりあげ、人間は生まれつき危険にさらされており、そうした「人間の環境(コンディティオ・フマーナ)」を脱するために人々は社会共同体を通じて一定の生活の型を習得したととらえた。こういった生活の型が破局的災害時にどう表れたか、が本書の問いである。

洪水、高潮、難破、地震、飢餓、疾病、戦火、貨幣暴落などの自然災害・人災がとりあげられる。記録の残る都市では、年代記作家たちが生き生きと破滅の淵から立ち上がった人々を描いている。中には克明に災害勃発の年や死者数などの数字を記録する者もいる。災害が記録を作るのである。

アウグスブルクでは、年代史家は病死した子供たちを哀悼する。バーゼルでは、市参事会員が度重なる洪水を記憶するためブロンズの銘板を作らせる。都市戦争では、もっぱら家畜など財産被害を記録する者もいれば、教会に立て籠もる農民を焼き殺すという記録もあり、司令官や貴族以外の庶民にも目を配る。

人々は都市を再建する過程で互いに手をさしのべる。中世の惨禍を一つ一つ眺めた後「世界は再び生き返り、楽しいものとなった」という末尾の引用史料は、震災後4年の今、読了後も胸を打つ。素直に叙述と向き合えるこなれた訳文も秀逸である。小沼明生訳。

評者:牧原出(政治学者・東京大教授)

『花見と桜』

●東京・中日新聞書評より(掲載2015年4月12日)

群がる春を鋭く考察

日本で「花」が桜の代名詞になるのは『古今和歌集』以降のことであるが、その散り方などから武士道や軍人精神の象徴とされ、愛国のイメージと結びついた。それゆえ古くから精神的な桜論は盛んであったが、著者はいかに愛でるかという花見論を重視し、桜と日本人の関係に鋭く迫る。

まず花見の三要素として、群桜・飲食・群集を挙げる。確かにどれが欠けても日本の花見は成立しない。そして、こうした花の楽しみ方は、世界にはまったく存在せず、日本独自のものだとする。

そのルーツは貴族たちの宴会と、農民たちの春山行きにあったとみる。すでに中世から盛んであったが、両者が融合したのは近世のことで、とくに将軍・吉宗の政策もあって、江戸に花見の名所が出現し、庶民の身近な楽しみとなった。

また和歌など伝統的な文学では、桜論が扱われることはあっても、花見が論じられることはなかった。むしろ今様や小歌あるいは連歌や川柳などサブのジャンルで、花見が正面からテーマとされたと指摘する。

さらに、花見の飲食は共食による一味同心を促し、それが団結という貴賤を問わない群集に繋がり、これを巧みに演出するのが群桜だと分析する。花見行事の文化的構造を縦横に論じた本書は、興味深い日本文化論ともなっている。

評者:原田信男(国士舘大教授)

●京都新聞 「新刊の本棚」より(掲載2015年3月29日)

なぜ日本人は花見を楽しむのか。花見は日本独特のもので、いったいどこから由来するのか、を国際日本文化研究センター名誉教授が歴史学や民俗学の視点から掘り下げた。

貴族の間で桜の花見が重要な行事になったのは、平安時代から。それに花の咲き始める春に山で飲食する農民の宗教的行事が合わさって、中世に花見が独立した娯楽になり、江戸時代に庶民の間に広がり大衆化した。著者は、柳田国男の分析を引用し、こうしたにぎわいが団結を高め「共同の幸福」につながる意味を持つのだという。

「〈日本的なるもの〉再考」が副題で、「あとがき」では沖縄や北海道で花見が盛んでないことに触れ、「日本的なるもの」の由来にまで論考が及んでいる。

『きのこミュージアム』

●朝日新聞書評 10代の読書:ブックサーフィン[時代を読むこの3冊]より(掲載2014年12月28日)

◇ヒトと生物 切れぬ関係

人間は他の生物たちと切っても切れない関係の中で生きている。人間の食べ物はほとんど生物であることから考えても、その恩恵は計り知れないが、一方で害をなすものも多い。さらに人間の文化に生物は大きな関わりを持っている。・・・・・・

根田仁『きのこミュージアム 森と菌との関係から文化史・食毒まで』は、単にきのこの種類の解説にとどまらず、きのこにまつわるさまざまな話題を網羅した、きのこエンサイクロベディア(百科事典)とでも呼べそうな本である。オニフスベや冬虫夏草といった珍しいきのこの話から、森ときのこの共生関係、野生のきのこの食毒は実は複雑で、素人はむやみに食べない方がよいといった生死にかかわる話まで、これ一冊読めばいっぱしのきのこ通になれる。特に面白かったのはきのこの名前の話で、きのこに情熱を傾けた先人たちの研究史とも読める。・・・・・・

評者:池田清彦(早稲田大学教授・生物学)

●日経サイエンス 「ブックレビュー」より(掲載2015年2月号)

身近な食べ物でありながら、薬や毒をもたらすおそろしい存在でもあるキノコ。本書は、魅力的なネーミングの5つの展示室を持つミュージアムを模して、古今東西の逸話や民間伝承、料理法や味、最新の研究など多彩な話題を綴る。「第1室 摩訶不思議の部屋」の最初の"展示"は「松の精気で出来たという、地中のきのこ」。これだけですぐにピンときたキノコ通の人も、想像がつかないけれど面白そうと思った人も、ともに楽しめる本だ。280点の写真や図版も魅力。

『愉しい干潟学』

●サンデー毎日書評 SUNDAY LIBRARY「オトナの勉強机」より(掲載2014年10月26日号)

◇海辺の砂や泥の中に潜む多彩な「いのち」に触れよう

十月は外で遊ぶのに格好のシーズンだ。海辺を歩くのはどうだろう。

潮が満ちているときには海面の下、潮が引くと干上がって陸地になる干潟の周辺は、生態的環境の多様性という点でも注目される。神奈川・三浦半島の小網代(こあじろ)湾の干潟は四ヘクタールほどの広さ。森から干潟、海がつながっているのは他に例がないという。

本の題名の「干潟学」について、あれっと思う向きもあるかもしれない。「はじめに」の冒頭で著者は、専門区分名ではないとはっきり語っている。いろいろな角度、多方面の学問領域から「いのち」を考えていきたいのだと。

干潟を歩くとき私たちは、足に泥や砂の感触をおぼえ、空を仰いで風を感じ、水のにおいを嗅ぐだろう。そして、干潟のさまざまな動植物を知って細部へと分け入りながら、複雑なつながりに気づいていくだろう。この、全身でうけとめるものは、特定の専門領域に収まるものではない。

干潟そのものや、干潟に育まれる「いのち」と関わることが、「干潟学」という言葉に込められているのだと思う。

マテ貝、カニ、アメフラシ、フジツボ、ケラゲ、鳥ではアオサギ、桜、葦……。にぎやかな顔ぶれである。

干潟の生き物たちは、古今東西の文学や芸術、たとえば神話や絵画、和歌や俳句などで活躍している。生物にあまりなじみがなくても、学名が並ぶのにピンとこない場合でも、その暮らしぶりや世界各地の人びとの生活との関係が見えてきて、親しみがわく。著者の豊富な知識によるのはもちろんだが、独特の連想の妙も縦横に生かされている。

脱皮を重ねたヤドカリが住まいの貝殻を見つけ、大きくなると「リハウス」。ボストンの水族館の研究員が名づけたヤドカリSNSでは、大きいヤドカリから順に引っ越しをするのだとか。人が海辺で貝殻を拾いすぎるとヤドカリが住宅難になるのでご注意を。

ややマニアックなツメタガイのことを本書で思い出した。この巻貝はアサリなど他の貝を食べる肉食性だ。

小学生の頃、私がどこかの海岸で拾ったのがツメタガイ。図鑑を見ていて、二枚貝のちょうつがいの近くに穴があいているのがツメタガイの食事の痕跡だと知った。夏休みの終わりにようやく仕上げた自由研究だった。

干潟の砂や泥の下にたくさんの生き物が隠れているみたいに、知る「愉しさ」も埋まっているようだ。

評者:阿武秀子(フリーライター、編集者)

『中世教皇庁の成立と展開』

◎第19回(2013年度)地中海学会ヘレンド賞受賞!

藤崎氏の『中世教皇庁の成立と展開』(八坂書房、2013年)は、未校訂オリジナル史料を含む膨大なラテン語史料を検討し、高位聖職者の役人から俗人奉公人に至るまで、13世紀ローマ教皇庁の多様な人材の編制を明らかにしている。本書の学術的独創性は、西洋中世の普遍的権威とされてきた教皇権の歴史を「教皇の歴史」ではなく「教皇庁の歴史」として捉え直そうとした点、中世の教皇庁を一つの「社会」として捉え、その構造・機能を追究した点、教皇宮廷の移動に着目し、制度と空間を結びつける重要な視点を提示した点、にある。本書は、中世の教皇庁全体を俯瞰することに成功した力作であり、その学術的価値は高く評価される。よって、藤崎氏に地中海学会ヘレンド賞を授与する。(地中海学会/2014年6月)

『昆虫食文化事典』

◎第66回 毎日出版文化賞・自然科学部門受賞!

◇昆虫を食する「常識」示す

いわゆる常識を改めさせる。それが科学の大切な仕事の一つである。その意味で本書ほど痛快な本はじつは少ない。人類は昆虫を盛んに食べているわけだが、それを意識していないことも多い。たとえば本書の「食品混入昆虫」という項でも読まれてみれば、よくわかるはずである。虫が一匹入っていたら大騒ぎ。それがいかに奇妙なことか、ご理解いただけると思う。形が虫に見えなくたって、食料に虫が混入していても、ちっともおかしくないのである。

世界のさまざまな地域で直接に昆虫を食するのは当然である。本書はその文化面に力点を置いている。それは前著の「世界昆虫食大全」に引き続く研究だからである。著者は食としての昆虫の利用を網羅的にまとめており、まさに「事典」の名に恥じない。昆虫食の比較文化から採集、養殖、料理法、味と栄養価、救荒食、飼料、薬用昆虫、経済、習俗、文芸作品に至るまで、目配りはたいへん行き届いている。

奇書といえば奇書に属するが、類書を見ないという意味でも貴重な書物であり、出版文化賞に値すると考える。

評者:養老孟司

● 朝日新聞書評より(掲載2012年8月12日)

「虫を食う」人の営み、深く考察

前に本欄で書評の出た快著『「腹の虫」の研究』は観念としての虫の話だったが、こちらは本当に腹に入れる虫の話だ。ちなみに入門者には日本のバッタの佃煮かラオスのコオロギ炒めが個人的にはおすすめ。イモムシ系はぼくですらハードル高いっす……

閑話休題、昆虫料理の本は意外と多いが、このシリーズの前著『世界昆虫食大全』は分厚さも網羅性も群をぬく一冊だった。しかもキワもの紹介に終わらず、各地の虫の正確な同定まで行い、実用性ばかりか専門性も高かった。

が、その続編の本書はさらに踏み込み、世界各地の昆虫食の文化を扱う。料理法や味の分析だけではない。虫の捕まえ方、その職能の社会的地位、文化の基盤となる虫自体の分布や気候特性との関わりや、はては経済的な分析まで考察された本当の「事典」だ。楽しさ重視の読み物としては、同著者の『昆虫食古今東西』(オーム社)のほうがおすすめだが、深さでは本書に及ばない。各種研究論文をがっちり参照して網羅的。

その意味で本書は昆虫食を通じて人間を見返し、人間文化自体の多様性や意外性をも教えてくれる。身の回りの手軽なたんぱく源だった昆虫食も、都市化と共に廃れつつあるところも多い。その意味で、本書は失われつつある文化の記録としての面も持つ。

が、映画やマンガなどに登場する昆虫食まで網羅した、懐古趣味に留まらない広がりも本書の魅力だ。一部地域では、いまや昆虫が肉より高価な嗜好品として養殖されている。また本書には未載のようだが、カンボジアの一部ではクモを食う。ポル・ポト時代の食糧難での苦肉の策が定着したとか。一方の欧米では、サバイバル系レジャーの一環として昆虫食が市民権を得つつあるようだ。文化も地域や時代と共に変わり、昆虫食の意味も変わる。こうした新しい動きも含めた更新版もいずれは期待したいところ。

評者:山形浩生(評論家)

『西欧古代神話図像大鑑』

● 朝日新聞書評より(掲載2012年11月11日)

信仰と欲望、明快に示した古典

古代文化が復興したルネサンス期は、キリスト教の側から見ても古代神話の豊かな寓意や物語を借りて宗教教義に魅惑的な「イメージ」を与える改革期であった。そこで必要になるのは、神々の姿かたち、行為、性格、ファッションなどを一覧できる「神々図鑑」である。

その決定的古典といえる本書の翻訳完成に快哉を叫びつつ、内容がキリスト教の枠をはみ出してワールドワイドである点にも驚嘆した。実際、この時代に日本の天正少年使節が西欧を歴訪し、カルターリ没後の刊に日本の神々すら図示されたのだから。

従って神についての説明も明快で大胆である。獣にはない「信仰心」を具えた人間は、目に見えない神に形を与え、それを崇拝する技術を有する。たとえば愛の神キューピッド(クピド)は、太陽が何者をも光で触れて温めるように、すべてを情熱的に追い求める男の情欲を表す。

その欲望が強すぎると過ちも犯すので、目隠しをして恋の矢を放ち、光る松明を掲げた若者に象られる。その母親は情欲の女神ヴィーナス(ヴェヌス)であり、父神の睾丸が投げ込まれた海の泡から誕生したゆえに、貝殻に乗った全裸の美女と表現される。海の貝は交接のとき完全に開いてすべてを見せるので性交の悦びをあらわす。ときに、彼女の足元に亀が描かれるのは、交尾するとき腹を上に向けねばならず無防備となって命を落とす危険を知らせ、子を産む以外の情欲を慎むべきだとの訓戒である。

こうしたセクシーな図像集を介して古代神像は復活し、フィレンツェのように裸体彫刻だらけの街も出現するわけだが、この寓意手法が同時期に神秘学・錬金術の奥義やエジプト象形文字の解読にも活用された。

私たちも本書を手にすれば、ルネサンス期の神像に隠された信仰と欲望をきっと見透せる!

評者:荒俣 宏(作家)

『昭和自然遊び事典』

●神奈川新聞書評より(掲載2012年9月9日)

故郷を飛び出して上京し、舞台衣装デザイナーとして成功した著者は中年以降、「こどもの遊び研究」にはまる。昭和初期に遊び盛りだった自身の体験も加えて、昔ながらの伝承遊びや、現代にも見られる遊びなどの発祥からプロセスまでを詳しく解説。自然の動植物を使った114種類の遊びを教える、他には類を見ない文献だ。

野原や田んぼ、原っぱで、草木や小動物をふんだんに使う「四季の自然遊び」が、昭和の郷愁たっぷりに描かれた挿絵入りで紹介される。青い稲の草いきれやトンボを追う声が感じられる。

ネコジャラシの穂を使った毛虫ごっこ、ひげ競争、カニ釣り。朝顔の花を絞った色水を汁に、アカマンマの花穂を赤飯に見立てたままごと。カエルを膨らませた「ちょい悪」遊びを懐かしく読む人も多いだろう。

だが、ノスタルジアが本書の主題ではない。「子どもの群れ遊び」は勝敗を競い、失敗や我慢を体験させて思いやりの心を養う、子どもの成長に不可欠なものだった。それが高度成長期以降、大人たちは「自然」という遊び場を次々に奪い、精巧で高級な玩具を買い与えたが、子どもが「自ら作り出す創造の世界」とは程遠い。次第に最も大切な「人間形成」の場である子どもの「地域集団」は消え、遊びの伝承も途絶えてしまった。

今では郊外や田舎に住む子どもたちでも草木遊びをしない。都会では植物は鑑賞するもので遊ぶものではない。公園の芝生を剥がし、コンクリートを壊してでも、雑草が繁茂して虫がすむ原っぱを造れ。1本の雑草で玩具を作り出し、ルールを定め、わくわくして遊び尽くした「野性的な子どもの世界を返せ」という著者の訴えは、その年齢と共に重みがある。

子どもの生活指導の関係者や、「孫育て」中のジジ・ババにお薦めの一冊だ。子どもたちを集めて遊び方を指南すれば、人気絶大になるのは間違いない。

評者:宮本まき子(家族問題評論家)

『ゴキブリはなぜ絶滅しないのか』

● 読売新聞書評より(掲載2012年7月9日)

どれほど工夫して人がゴキブリと戦ってきたかを詳解する本だ。

ゴキブリが苦手な私は、掲載写真を見るたびに虫唾が走り、はじめは読み進めるのがしんどかった。

虫駆除職は江戸時代からある。当時はノミ取りが主だったらしい。その後、ハエ、蚊、シロアリへと駆除対象が広がった。ゴキブリに矛先が向かったのは意外と最近で、40年程前だという。

さて、冷静に考えよう。ゴキブリは害虫だろうか。喘息アレルゲンを媒介することがあるとはいえ、害虫と断定するのは極論だろう。人間は虫殺しを当然のように正当化するが、「気に喰わない」という理由だけで殺されては、ゴキブリもとんだ災難である。

ゴキブリがここまで忌み嫌われるのは虫駆除業者による商業的戦略が背後にある。いまやゴキブリ駆除業は500億円の市場規模だ。今さら全滅されては商売あがったり。現代ではゴキブリとヒトは経済的に共生しているのだ。

読み終えた私は、不思議とゴキブリの写真を眺めるのが苦痛でなくなった。愛情こそ感じないものの、同じ生命体として同情を覚えるのだった。

評者:池谷裕二(脳研究者・東京大准教授)

『中世教皇史』

● 読売新聞書評より(掲載2012年5月7日)

権力の源流を探る

良くも悪しくも、西洋ひいては世界の歴史を一段とおもしろくも複雑にしてきたのは、教会権力の存在、とりわけその頂点に立つ教皇の存在である。

現代でも、復活祭を祝う日、教皇の説教を聞こうとヴァチカンの巨大な広場を世界中の信者たちが埋め尽くし、南米の人たちはその訪問を熱狂的に出迎える。それらの映像は、しばしばわれわれの極東にも届いてくるが、その光景は、キリストの代理人にして殉教者ペトロの後継者とされる教皇の存在の大きさを、改めて印象付けないではいない。

いったい、いつ頃からいかにして教皇はその地位を確立し、権力と影響力を持つにいたったのか。本書は、主に8世紀のカール大帝の時代から15世紀の宗教改革前夜までを丹念に追いながら、その経緯を辿ったものである。

話のトピックとなるのは、もちろん歴代の王や皇帝や諸公たち世俗権力とのあいだに繰り広げられてきたすさまじいまでの対立と抗争、妥協と和解の数々である。聖職売買、叙任権闘争、教会大分裂、異端審問など、読者のみなさんも一度は耳にしたことのある事象のからくりが、具体的に明かされていく。

このように教皇権は、宗教的な事柄のみならず、政治や司法や経済など、およそあらゆる領域にまたがってきた。著者はそれを、ずばり「教皇君主制」と呼ぶ。人間のやることゆえ、本来聖なるものであるはずの世界は、おのずと俗なるものにまみれ、単にきれいごとでは済まされないさまざまな出来事が歴史を彩ることになるが、だからこそ、いっそう興味をそそられる。

原著の出版から半世紀近くが経過し、訳者もいみじくも指摘するように、カトリックの「外部」や「他者」との関係という今日的なテーマへの目配りについては、ややもの足らない感は否めないが、現在もなお多くの局面で影響を与え続けている教皇権の源流を知るには格好の本である。藤崎衛訳。

評者:岡田温司(西洋美術史家・京都大教授)

『シダの扉』

● 読売新聞書評より(掲載2012年4月9日)

魅力的で奥深い植物

著者は埼玉の私立高理科教師を経て、現職は沖縄大学人文学部こども文化学科准教授である。

新設された学科は、小学校の教員免許が取得できることを売りにしている。新入生のほとんどは、将来小学校の教員をめざしているという。学生たちが口にする教科は、「音楽」「体育」「国語」……。「理科」と口にしたものは、ただ一人もいなかったのである。

ゼミ生に、「毎日の食事のメニューの中から、原料となっている植物名を拾い出してごらん」と問題を出した。すると、「沖縄そばのだしには、カツオブシが入っている」と発言した学生がいた。

「植物質の原料の名前を言うんだってば」「えっ?だって、カツオブシって、木の皮でしょう」

そう思っている学生は一人だけではないらしい。カツオブシの原料がカツオであることを知っていても、知らなくても暮らしていくのにはまったく不便はない世の中なのだ。

「なんで自然のことなんか知る必要があるの?」という問いかけもある。知の世界に誘おうとすると大きな扉が行く手を拒んでいる。学生たちにどのようにして扉を開かせるかが教員の腕の見せどころだ。

沖縄で最もポピュラーな植物はシダである。シダの扉をなんとか開かせ、さまざまな角度から探求させていくとなんという奥深さであろうか。シダが恐竜の餌だったことを教えると学生たちの顔色が輝きだした。一見地味な存在であるシダがこれほど魅力ある植物であったとは……。

著者のような先生に出会った学生諸君は幸運と言える。カツオブシの扉も大きく開かれるであろう。

五十点に及ぶシダの細密画が本書の魅力をさらにバージョンアップさせている。

評者:畠山重篤(カキ養殖業)

『宮本常一 聞書 忘れえぬ歳月<西日本編>』

● 毎日新聞東京夕刊より(掲載2012年2月28日)

注目です やみつき、海の生活

瀬戸内で生まれた記者にとって、海とは小島が浮かび、船が行き交う場所だ。だから初めて外洋を見たとき、そのはてしなさに心細くなった。

民俗学者・宮本常一が1935年3月、帆船に乗り込んで、兵庫県の高砂港から大分県の佐賀関まで瀬戸内海を航海したときの記録が「宮本常一 聞書 忘れえぬ歳月<西日本編>」(田村善次郎編)に収められている。

20代後半の宮本は「若いの」と呼ばれ、船の男たちから話を聞く。そこから「海の生活」が見えてくる。島々が点在する海で、船に乗る男たちは、ときに陸に立ち寄り、女とねんごろになる。その気ままな生活は、とりつかれて抜け出せなくなるほどのものらしい。

航行の途中、若い船員から宮本に“女をおごる”計画が持ち上がるが、古老はかたくなに反対する。「あんたも海で女を知ったら陸へは上がらなくなるだろう」としみじみ言うほどだ。

「世間が広く、百里さきの船人を隣人のようにうわさする」という海の人たち。陸上に比べて生活は不安定でも、今よりもっとしばられるものがない、漂泊の魅力がそこにあったのだろう。

評者:高橋咲子(毎日新聞)

『図説 聖人事典』

● 読売新聞書評より(掲載2012年1月10日)

浮かび上がる人間の業

キリスト教の「聖人」は神と人間の仲介役として人々に崇められています。

しかし認定は厳しく、あのマザー・テレサでさえいまだ福者の身分で聖人と認められていない現実が。『図説 聖人事典』は、栄えある聖人となった五百余名の方々のプロフィールが豊富な図版とともに五十音順に網羅された一冊。表紙の神や天使の絵が厳かな霊気を放つ事典を開いてみました。

日本でもなじみのある聖人といえば、サンタクロースのモデルとされるニコラウスです。「3人の処女の結婚持参金として夜中に黄金の球を彼女らの部屋に投げ込み、身売りから守ってやった」と、マイナーなエピソードも収録。慈悲深い彼は、子ども、船乗り、薬屋、パン屋から、囚人、泥棒にいたるまでの幅広い層の守護聖人として崇敬されています。聖人の多くは守護する担当が決まっている、というのも新たな発見でした。例えば貧者に残飯を与えていた農民のノートブルガは農民や下女の守護聖人で、歯を抜かれて殉教したアポロニアは歯痛に悩む人を守護、受胎告知を行なったガブリエルは使者や郵便配達夫、近年では電話局の守護聖人とされているそうです。仏教で薬師如来が病気平癒、文殊菩薩が知力アップといった霊験があるように、キリスト教では聖人に御利益があるのです。

しかし御利益や奇跡といった光の部分だけではありません。聖人には残酷な拷問や悲惨な殉教死など暗い運命もつきものです。クリスピヌスとクリスピニアヌスというローマの兄弟聖人は、足の爪の下に針を突っ込まれ、石臼をくくり付け水中に沈められ、最終的には斬首。処女の聖人クリスティナは、鉤で肉を引っかく、車裂き、煮立った油の釜に漬ける、など拷問まみれの人生で最期は矢に貫かれて絶命。生前あまり実績がなくても鎮魂のために聖人にされるというパターンもありそうです。祟りは恐い、でも御利益は欲しい……と「聖人事典」からは人間の業が浮かび上がります。

評者:辛酸なめ子(漫画家・コラムニスト)

『ヨーロッパの形─螺旋の文化史』

● 朝日新聞書評より(掲載2010年11月28日)

「ヘンテコリン」の謎解けた

ジョルジュ・デ・キリコが形而上絵画の時代を終えて、晩年近くに新形而上絵画を確立するが、この絵画作品に頻繁に登場するヘンテコリンなオブジェがある。巨大なS字形にねじれたオブジェで、その両先端がペロペロ飴みたいに内側に渦を巻いている。そんな形象が建物に寄りかかっていたり、画面の両サイドから門柱のように出っぱっていたりする謎の造形物だ。

ところがローマでキリコの家を訪ねた時、その謎が解けた。そのヘンテコリンな原型はバルコニーの鉄の柵の装飾の一部だったのである。実はこの螺旋とも渦巻きともとれる唐草模様に似た形こそヨーロッパの精神の核をなす象徴的なフォルムであったということを、僕は本書で初めて知った。

そういえばヨーロッパの建物の内部には螺旋状の階段が至るところに存在する。ネジ釘のようにねじれながら上昇し、下降する階段がヨーロッパの精神と肉体をひとつに結びつけていたことに気づいた時、僕は自作の中にも螺旋や渦巻きを導入していたことを発見して驚いた。

著者がヨーロッパの螺旋の文化史を構築するためにたどる肉体と精神の旅は、本書でも触れられているウィリアム・ブレイクの「ヤコブの夢」と題する絵《天に向かう螺旋の階段を昇る天使たちの光景》とどこか二重写しになっていく。

著者は、ヨーロッパ全土に展開される螺旋や渦巻きがヨーロッパの機械文明の基本として、ヨーロッパ文化の形を形成していると論じ、神話から政治、芸術、祝祭、食生活に至る様々な場での効用を200点の図像を挙げながら具体的に解明していく。

この書を読みながら僕はふと人間の肉体に宿る渦巻き螺旋の形態に想像が及んだ。指紋、つむじ、三半規管など、すでに自分自身が渦巻きの原型であることを。また人間のDNAの二重螺旋構造がマクロの宇宙空間に茫洋と浮かぶ渦巻き星雲と相対する時、人間と宇宙の間をつなぐ壮大な空間になぜか、輪廻と転生のビジョンを夢想してしまうのだった。

評者:横尾忠則(美術家)

● 読売新聞書評より(掲載2010年12月6日)

ローマの詩人ウェルギリウスの詩編『アエネーイス』の一節に、トロイから落ちのびる英雄アイネーアスが旅の途上で父の墓壇にぬかずき、祈りを捧げていると、祠の下より「滑らかな巨大な蛇」が現れて、七重の輪を重ねおだやかに墓を巻いた、と歌われる場面がある。これこそヨーロッパ文化の基層につねに泡立つ原イメージなのである。

蛇のように「ぐるぐると螺旋を巻いたもの」、「ねじ曲がったもの」は聖なる力を秘めるものとして神話から日常的な衣食住に至るまで人間のあらゆる営みに姿を現す。

サン・ピエトロ寺院の大天蓋を支える4本のひねり柱、巻き毛の髪型、ねじりドーナツ、コルクの栓抜き、かたつむり型公衆便所、ネジ・歯車。「その根底には蛇がいる」。

あとがきに「人類の文化遺産を弊履のごとく捨てて顧みないグローバル世界に、蟷螂の斧であっても、せめてもの抗議を試みた」と書き添えてある。著者のまなざしの深さをうかがわせ、本書が単なる文化史でなく、惰性的な現代を切り裂き、新たな精神史の構築に向かう仕掛けであることを気づかせてくれる。

評者:前田耕作(アジア文化史家)

『ローマの遺産』

● 日本経済新聞書評より(掲載2010年3月10日夕刊)

芸術へのうんちく圧倒的 ★★★★★

コンスタンティヌスは、4世紀初頭のローマ帝国に君臨した皇帝である。帝国ではじめてキリスト教を公認し、東方のコンスタンチノープルへ都をうつさせた。今でも、コロッセオの西南にある凱旋門で、その名はひろく知られている。

19世紀以後の歴史家たちは、この凱旋門を、ローマ芸術における頽廃のはじまりとして、位置づけてきた。碩学ゼーリは、この常套的な審美観をしりぞける。さらに、この凱旋門が、どのような時代背景のなかでいとなまれたのかを、ときほぐす。

その読みときへ動員されるうんちくの数々に、私は圧倒された。また、ゆるがぬ自信にも、感銘をうけている。「この粗雑さは、ある意味、意図的なものです」。1700年前の建造物を、そう評しきれる鑑定家は、なかなかいまい。

地中海の神話とキリスト教の神学が、からまりあう。その宗教史とコンスタンティヌスとのかかわりを説くところが、私には、とりわけおもしろかった。だが、何よりたのしいのは、著者の、ほどよく芝居がかった語り口であろう。これは、ミラノのカトリック大学における、ゼーリの講演録である。大橋喜之訳。

評者:井上章一(風俗史家)

● 読売新聞書評より(掲載2010年1月18日)

軽快に古代から近世へ

ローマを散策すれば誰でもその混沌としたイメージの渦に巻き込まれ、どこか非日常的な情動をおぼえるだろう。スタンダールもサド侯爵もみな例外ではなかった。曲折する時間に翻弄されながら古きローマの姿をたぐり寄せるには練達の案内人が必要である。

本書はゼーリが1989年にミラノのカトリック大学でおこなった五つの連続講演を記録したものであるという。ゼーリは、ローマの遺産の歴史的な転変を知りぬいたよほどの達人なのであろう、学究にありがちなかたくなさが少しもなく、その語りはちょっぴり衒学者風を漂わせつつも自在であり大いに楽しい。

第二講の半ばまでは、古代から近世にわたって生み出された作品群が博識をつくして語りすすめられる。主題であるコンスタンティヌス凱旋門のもつ交錯する深義を解き明かすための思索の助走ともいうべきもので、歴史のハードルを軽快に越える跳躍に思わずひきこまれる。

かつてネロの青銅の巨像が据えられた象徴的な場所に、315年、ローマ世界最大の凱旋門が建てられた。「永遠のローマ」の中心に凱旋門を献じたのは、銘文によれば「元老院と国民」であった。

ローマにあった36の凱旋門のうち略奪の時代を奇跡的に生きのびた僅かな門の一つであり、17世紀の末までは半ば土中に埋もれていたこの大理石の記念碑に、いったいどんな色彩要素が存在したのか、なぜこの凱旋門は捧げられるべき人が立ち姿で御す四頭立ての馬車を欠いているのか、なぜこの青銅の像のみが消え去ったのか、時代を異にした浮き彫りの混在はなにを意味するのか、ゼーリが現場でみつめるままに発する問いは、ことごとく結び合わされ、新帝コンスタンティヌスの政治的示威と伝統宗教への思惑など、この時代の複雑な歴史的文脈を鮮やかに紡ぎ出してみせてくれる。話の運び方は天衣無縫というほかない。大橋喜之訳。

◇Federico Zeri=1921~98年。イタリアの美術史家。著書に『絵画と対抗宗教改革』など。

評者:前田耕作(アジア文化史家)

『悩ましい翻訳語』

● 毎日新聞書評より(掲載2010年1月31日)

「科学用語の由来と誤訳」の副題が付いたエッセー集。生物学関連の書籍を長年、編集・翻訳してきた著者ならではの視点が光る。

例えば英語の「locust」。『聖書』に呪いの言葉として「locustを領地に送り込む」とあり、田畑を荒らす虫だから「イナゴ」と邦訳された。だが本来は、群生すると害をなす「バッタ」の類。これは中国語の「蝗」(バッタ)を、同じくイナゴと誤解したことに端を発するという。さらにlocustは「セミ」を指す場合もあるから、ややこしい。寓話でアリと対比される虫も、正しくはセミ。こちらは北欧人の誤訳「キリギリス」を踏襲してしまった。異文化享受の、何という悩ましさ。それでも翻訳に挑んできた先人たちに、敬意を払わずにいられない。

● 読売新聞書評より(掲載2010年3月7日)

杉田玄白は『解体新書』の凡例に、西洋語から日本語への翻訳には、既存の日本語をあてはめる翻訳、適切な日本語をつくる義訳、原語の音をそのままあてる直訳、の三種類があると述べている。その各々について誤訳がつきまとうのは無理からぬことだが、言葉の由来まで遡って正確を期すべきことを強調し、生物を中心とした科学用語の誤訳や意味の取り違えを指摘したのが本書である。

例えば、脳科学において神経細胞の「発火」という訳語が定着してしまったが、そもそも神経が火を吹くはずがない。原語fireの字面にとらわれて発火としてしまったのだが、正確には「発射」とすべきだという。一部には発射が使われていたが、もはや消えつつあるらしい。

博覧強記の著者だから、言葉を巡る歴史やエピソードにも溢れており、提案する新訳語も楽しい。安易に翻訳するのが恐くなる本でもある。

評者:池内 了(宇宙物理学者)

『江戸の子供遊び事典』

● 読売新聞書評より(掲載2009年9月7日)

子どもの遊びに関する本は多い。いや多かったというべきか。

著者は明治18年刊行『古今百風吾妻余波』に収録された「東都子供あそびの図」に触発されている。明治初頭の東京の子どもたちが遊びに興じる姿を描いた112種の図。著者はこの図から当時の子どもの遊びの種類の多さに驚き、その図をたよりに江戸に遡って文献を渉猟し、かつ自ら遊びを知る人も探し、面白さを訊き、遊び方や道具、共に和す囃し言葉や唄、その来歴と変化をまとめた。大変な労作である。

紹介された遊びは、「坐り相撲」から「かや釣り」まで114種だが、遊びは多くのバリエーションを生む。たとえば「穴一(ビー玉)」や「メンコ」の記述はそれぞれ30ページに近く、読むだけで楽しいが、反面、いまでは見ることのない遊びも多い。子どもの遊びの多彩さこそ、文化の内実の多彩さだとあらためて気づかされる。

評者:松山巖(評論家・作家)

● 朝日新聞書評より(掲載2009年8月9日)

「お茶坊主」「十六むさし」「竹がえし」など江戸の子供たちが親しんだ遊びや、江戸時代から今に伝わる遊び114種類を紹介する『江戸の子供遊び事典』(中田幸平著)が発売された。「ずいずいずっころばし」「綾とり」など、大人が見つけるだに懐かしい遊びも多数。

『軽石─海底火山からのメッセージ』

● 朝日新聞書評より(掲載2009年7月5日)

■地球のダイナミックな活動と直結

子供のころ、海辺で軽石を見つけるとうれしかった。家に持ち帰って色を塗ったり、彫刻刀で削ったり、風呂に浮かべて遊んだりした。そんな懐かしい思い出が、本書を読んで地球のダイナミックな活動と直結した。

地下のマグマが海底で噴出し、細かな気泡を取り込んで固まった岩石が軽石だ。沸騰するような爆発でガスと共に噴き上がる大量の軽石は、海流に乗って大海原を漂流する。30年前、沖縄に赴任したばかりの著者は海辺で軽石を拾い、どこから来たのかわからないこの石に地質学の新たな地平を見出す。漂う軽石の分布は日本近海の海流の動きを鮮やかに解明し、海底火山の位置を照らす。付着したサンゴやカキは軽石の一生を暗示する。ひとつひとつ丹念に標本と向き合う著者の語り口はほんのりと温かくてひき込まれる。

なかでも興味深いのが沖縄トラフに横たわる、腐った材木にそっくりの軽石だ。浮かぶことのないこのふしぎな軽石を求めて、著者は「しんかい2000」に乗り込み、深さ1800メートルの暗黒へと潜ってゆく。

巻末の野外観察・室内実験の手引も含め、世界への愛情に満ちた一冊だ。

評者:瀬名秀明(作家)

『世界昆虫食大全』

● サンデー毎日書評「読書の部屋」より(掲載2009年3月8日号)

最近のヒットは、三橋淳著『世界昆虫食大全』だが、この本は労作だ。日本でいちばん昆虫を食べている長野県の話を読んでいたら、ハチの子を大和煮にしてご飯と一緒に食べるとおいしいのだそうで、昭和天皇の大好物であった、という情報を得た。天皇が手術を受け、食欲をなくしたときでも、ハチの子をまぶした麦入りご飯ならば食したとのこと。それ以前にも、長野の松本市に宿泊した折に、地元名物ハチの子を「とてもおいしく召し上がられた」ことがあって、ハチの子を出した地元商店はそれ以来ハチの子缶詰を納めるようになったそうな。また天皇は、ハチの子の甘露煮をパンに載せて食べることを好んだというから、昆虫食愛好家だったといえる。同じ自然学者の今上天皇も、ハチの子好きでは引けをとらぬというから、ボクも試食したくなる。

今もハチの子は大和煮を載せて押し寿司にすることがあり、需要も生産量もふえている。生産量が多いのは栃木県で、昆虫食文化の中心である長野にまさる。その理由は、栃木の「原野開拓が盛り上がった明治初期、長野県から入植した人が多く、ハチ食文化を持ち込んだから」と説明されている。なるほど、成瀬宇平著『47都道府県・伝統食百科』(丸善株式会社)の長野県の項にも、信州そばやリンゴと並んで「昆虫食」とりわけハチの子ご飯が、名物として挙がっている。

『世界昆虫食大全』には、世界各地の事情が語られており、これが滅法おもしろい。ハチの子でお粥をつくる中国では、蛆虫(うじむし)を食べる。ヒトの遺体を棺に納めて57日過ぎると、棺に穴をあけて蛆を外におびき出し、これを料理して食べる。ゴキブリを食べる国もある。そういえばボクも、丸二日放置した食べかけの缶詰に蛆がいっぱい湧いていて、知らずに危うく生を食べるところだったという経験がある。そのほか、エジプトを脱出したモーセ一行が荒野の地表に出現した「不思議な食べものマンナ」に救われたという伝説について、これが昆虫の排泄した「甘露」だとする話も興味深い。

評者:荒俣 宏

『美食のギャラリー』

● 日本経済新聞書評より(掲載2008年11月30日)

先史時代から19世紀まで、絵画を切り口にたどる食物の歴史だ。キジやクジャクの脳、フラミンゴの舌など多様な食材を食べていた古代ローマ、実に恐ろしい中世の人肉食、16世紀の教皇が催した90品にも及ぶ大宴会など、食に対する人間の飽くなき欲望を思わせる興味深いエピソードが満載だ。さまざまな時代に今日の日本を思わせる食品偽装事件が起きていたというのも考えさせられる。220点に及ぶ図版を跳めるだけでも楽しい。

『[図説]神聖ローマ帝国の宝冠』

● 東京・中日新聞書評より(掲載2008年10月28日)

宝石をちりばめた十字架、宝石と真珠とエマイユ図像のあるアーチ形の黄金板8枚でできた冠体、そして8つの小弧のある垂直ブリッジが織り成す威容。神聖ローマ帝国800年の歴史のなかで、王中の王のみが戴くことができた〈帝国冠〉。その謎に満ちた成立過程と流転の歴史、また、帝国冠を頂点に星座をなすように輝く、ボヘミア、ハンガリー、ドイツ、イタリアに伝わる宝冠との関連は? 豊富な図表を交え紹介する至高の宝冠のアシジロジー。

『虫の味』

● 東京・中日新聞書評より(掲載2008年10月19日)

食糧難に備え?

飽食の時代になり、虫を食べる「昆虫食」は「気持ち悪い」などと敬遠されてしまったが、ひと昔前はイナゴの佃煮やハチの子は珍味だった。自然から切り離された生活への警鐘も含め、さまざまな昆虫食について、虫の捕獲法や、調理の仕方、その味を紹介した。

セミの缶詰、ミノムシのバター炒めなどのほか、ハエやゴキブリにも挑戦、トンデモ本ではなく、動物医学者の著者らはいたってまじめ。食糧難になったら、虫こそ食材になるのでは。そのときには大いに役立つユニーク本だ。1996年刊、現在新装版で累計7刷。

『世界動物神話』

● 東京・中日新聞書評より(掲載2008年10月12日)

かつて多くの動物が自然の脅威や信仰の対象として人とかかわってきた。神話や昔話に表現された世界各地の動物たちの物語を比較しながら、それぞれの土地の人間と動物との交渉の歴史や文化を考察する。多くの文献を渉猟して、実際に生息する野生動物、家畜、小動物なども挙げて、主に日本と世界の神話を比較した。面白く読み応えある大著。

『虫の顔』

● 読売新聞夕刊書評より(掲載2008年4月24日)

虫の顔 生存のため進化

悲しそうな顔、笑ったような顔、ずるそうな顔......。

「虫の顔」のページをめくると、昆虫が種類によって様々な顔つきをしていることが分かる。

約100種の顔をイラストで紹介。生態を説明する文章も掲載し、生存のために顔も進化させてきたことが分かる。

昆虫採集の楽しみが一つ増えそう。

ちなみに、表紙の顔は「オオスズメバチ」。いかにも残虐なギャングという感じだ。

● 神奈川新聞書評より(掲載2008年4月15日)

進化伝える「虫の顔」

日本自然科学写真協会会員の石井誠さん=横浜市旭区=が、昆虫の顔をテーマにした本「虫の顔」を出版した。

繊細な手描きのイラストや写真もふんだんに使い、生き残るために進化を遂げてきた虫たちの”素顔”に迫っている。

石井さんは、高校生のころから昆虫に興味を持ち、日大農学部(現・生物資源科学部)に進学すると昆虫学を専攻。

7年前にサラリーマン生活に別れを告げ、自由な時間ができたことをきっかけとして、本格的な研究を再開した。

紹介されているのは、県内でも比較的簡単に観察することのできる93種。

例えばハチの仲間では、体力を消耗する長期間の産卵に備えて栄養を蓄えるため、

ノコギリ状の大アゴを持つに至ったキスジセアカカギバラバチが登場。

オスのサワラハバチの房状の大きな触角は、広大な森林でメスの居所を察知するための「恋のセンサー」の役割を担う。

石井さんによると、虫の顔には、自分たちの子孫を残したり、敵から身を守るための知恵が詰まっているという。

「毛1本にも無駄なものはない」と、小さいものでは数ミリしかない顔を顕微鏡でのぞきこみ、

1枚2~3日かけて製図ペンなどでイラストを仕上げた。

「小さな虫たちが進化を重ねてつないできた命の貴さを知ってもらいたい」と石井さんは話している。

『プラントハンター 東洋を駆ける』

● 読売新聞書評より(掲載2008年1月10日)

プラントハンターとは何者か。直訳すれば植物狩人。学術研究のため、あるいは観賞用に、珍しい植物を探し出す人たちのことをいうのだ。18~20世紀初頭には、

欧州各国に幾多のハンターたちがいた。彼らは遠く、日本や中国はじめ世界中に遠征し、数多くの植物を持ち帰った。江戸時代後期、長崎・出島にいたあのシーボルトも、

多数の植物を本国に送り出したという。

● 東京・中日新聞書評より(掲載2007年11月18日)

18世紀から20世紀初頭にかけて、英国の植物収集探検家たちが、ヨーロッパにはない未知の植物を求めて中国や日本を訪れた。

採集された植物は西欧の園芸家たちの熱狂を呼び、ガーデニング大国の礎となった。危険と隣り合わせの探検を描きながら、どんな植物が発見され、

持ち帰られてどんな西欧的庭園を造ったかを紹介する。珍しい写真も多く、目でも楽しめる。

● 信濃毎日新聞書評より(掲載2007年11月25日)

英の園芸ブームを支えた人々

今や「ガーデニング」は流行というより、すっかり日本に定着してしまったようだが、その本場イギリスの庭を彩る植物には日本やアジア原産のものが少なくない。

その多くは、18世紀から20世紀初頭にかけてプラントハンターと呼ばれる人々によってもたらされた。大航海時代以後、西欧にはさまざまな植物が持ち込まれたが、

とくにイギリスでは17世紀ころから園芸や植物に強い関心が向けられるようになった。最強の大国として君臨した19世紀には、園芸熱は庶民にも浸透する。

世界各地から次々と届けられた植物は色刷りの園芸雑誌によって広く紹介され、さらにその熱をあおった。

この流行を支えたのが、多くは無名であったプラントハンターである。彼らは、科学的好奇心、珍しい色や形、美しさ、有用性を備えた植物への情熱、

発見に対する栄誉や報酬といったさまざまな動機で危険な旅路に赴いた。独自の嗅覚を働かせ、ときにお互いの縄張りを意識しながら、植物を求めて世界中を歩いた彼らには、

やはりコレクター(採集者)よりハンター(狩人)という呼び名が似つかわしい。

本書は、プラントハンター研究の草分けアリス・M・コ-ツの代表作から、日本と中国を訪れたハンターについての章を抄訳したものである。

最初に登場するのは鎖国下の日本に来たケンペルやシーボルト。外出もままならない彼らは、年に一度の江戸参府の道中で植物を採ったり、

出島で飼育されていた家畜の飼葉から日本産植物リストに300種以上を追加したりした。開国後に訪れたフォーチュンは、江戸の植木屋を巡り優れた園芸品種を数多く得た。当時の日本の園芸技術や植物への関心の高さは、イギリス人をも唸らせるほどのものだった。日本で彼を一番喜ばせたのはアオキの雄株である。最初に日本から持ち込まれ、観葉植物として人気があったアオキには雌株しかなく、イギリスでは80年間まったく実を結んでいなかったのだ。

当時の書物からの豊富な植物図版や写真、詳しい脚注にも助けられ、一途で個性豊かなプラントハンターの活躍ばかりでなく、

この時代の空気も伝わってくる楽しい読み物となっている。

評者:酒井章子(京大准教授)

『人はなぜ花を愛でるのか』

● 朝日新聞書評より(掲載2007年05月27日)

悩ましい植物的エロスの開顕

ネアンデルタール人の人骨化石の周辺土壌から集中的に花粉が発見され、人類はすでに六万年前から死者の埋葬に花を供えていたとする学説が唱えられた由である。

人はなぜ花を愛でるのか。この問いに答えるのはそれほど簡単ではない。花とは花全般を指すのか、それとも個別の花のことか。

人々はサクラを愛するようにアカザの花が好きといえるだろうか。

本書は、京都の総合地球環境学研究所に会した学者たちがこの難問をめぐって開いたシンポジウムの産物である。

考古学・文化人類学・美術史・遺伝学・衣服史・生態人類学といった多彩な分野からの発言が一つのテーマをめぐって交差するから、花好きなら読んで損はない。

全部で九つの文章が収められているが、総花的に紹介するよりも、書評子が啓発された知見を整理しておく方が有益だろう。

文学・美術に謳歌される花々を詩的に語る言葉は美しいが、それ以上に、本書でしか読めないのは、花をぶっきらぼうに《科学する》タイプの諸章である。

綺麗で愛でたくなるような花が多量に出現したのは、わずか一万年ほど前のことだとする説には眼を開かれた思いがする。

原初、地上には森林しかなかった。農業が森の生態系を「攪乱」し、人間の定住が草地を広げる。森の巨樹と違ってライフサイクルの短い植物が多生し、

一定時間内にたくさんの種子を作る必要から花が咲き満ちる。環境の「里」化が花を育てた。

もう一つの説は、花と人間との距離で「愛でる」行為を測定する。(1)食花、(2)接触、(3)装飾、そして(4)の段階で初めて花が人間の身体を離れて精神的に楽しむ。

その諸段階は連続的で分離できない。

もし不満をいうなら、この陣容にぜひもう一枚、植物愛の発生部位について心理学のカードを加えて欲しかった気がする。花の魅惑は、

人間の大脳皮質よりもむしろ間脳にいきなり作用してくる。

人はなぜ花を愛するのか。

花は植物にのみ許される美しい生殖器官であり、抗しがたく悩ましいエロスの開顕だからではなかろうか。

評者:野口武彦(文芸評論家)

『生命進化の物語』

● 東京・中日新聞書評より(掲載2007年4月1日)

諸学説の全体を平明に説く

イギリスの動物学の権威がオックスフォード大学・生命科学科の一年生に講義した内容にもとづく書物で、

著者は狂牛病(BSE)対策の「サウスウッド報告」を提出した作業部会の座長として名を知られる。

書名から想像できるように厳しい教科書ではなく、「恐竜はなぜ絶滅したのか?」「私たちは皆<アフリカのイブ>の子孫なのか?」

といったおなじみの謎解きテーマを40億年の年代記に織り込んだ読み物である。予備知識がなくても理解できるように書かれているが、

さすがに<進化論の本場>で行われる講義は奥が深いと感心するくらい中身がつまっている。

入門書でありながら進化をめぐるあらゆる「理論・仮説・推測」が俎上にのせられ、それらにどの程度の妥当性があるのか、

「幹」と「枝葉」を鮮やかな手並みで捌いていく。本書の特色は、その際の心憎いほど巧みなレフェリーぶりにあり、読者は複雑な進化の系統樹とともに、

いわば「学説の系統樹」も同時に学ぶことができる仕掛けである。

例えば6500万年前の恐竜絶滅の原因については、ユカタン半島域に小惑星が激突したことは「ほとんど疑いの余地はなくなった」と述べるものの、

すべてそれで押し切るようなことはしない。気候・海面・火山や食物連鎖の変動など複数の要因の組み合わせがあったと結論づけて、

対立する他の学説も矛盾のないように取り込んでしまうのだ。

古生物学の分野では新たな化石の発見などによって定説が覆されることも多い。しかし本書は数ある学説を総合的にとらえて全体の流れを押さえる姿勢に徹しているから、

たとえ新発見があっても動じない堅牢さをそなえている。

著者はオックスフォード大学の副総長を務めながら政府の委員会など政治的な仕事も精力的にこなしたという。

経歴からも<総合的な取りまとめ能力>が高かったと想像される。晩年の遺作である本書には、科学の入門書はこうでなくてはというメッセージが込められているに違いない。

評者:藤井耕一郎 (科学ジャーナリスト)

『歳時の文化事典』

● 毎日新聞書評より(掲載2007年1月7日)

四季を味わう事典

四季折々の約80の風物について文化的背景を解説した『歳時の文化事典』が刊行された。「雛祭」「七五三」といった伝統行事や動植物などを取り上げ、

歳時記の分類にしたがって配列、古今東西の文学や民俗誌に記された文章や関連する絵画などを収録した。例えば「餅」の項目では『源氏物語』などを引用し、

文献に残る江戸初期の雑煮の具も紹介している。

『中世の言語と読者』

● 読売新聞書評より(掲載2006年7月2日)

作品を受け取る側に注目

今や現代の古典となったアウエルバッハの『ミメーシス』(1946年)が出版されて60年、篠田一士・川村二郎訳が出てからでも、

すでに40年が経とうとしている(因みに訳者・小竹澄栄は、本書で旧師二人の訳業の補完を見事に果たした)。その間の文芸理論上の変転にもかかわらず、

ホメロスからプルーストに至るまでのヨーロッパ文学全体を俯瞰しつつ、個々の引用箇所の文体に注目したその分析は決して古びていない。

本書は、その『ミメーシス』の分析において一種の空隙となっていた600年から1100年までの、

ちょうどアウグスティヌス以後ダンテ以前の期間を埋めるために書かれた論文を集めたものである。

とりわけ本書全体の題名とも関連の深いその最終章「西欧の読者とその言語」は、文体上の変化の要因を、作者のもつ教養ばかりではなく、

作品を受け取る読者の役割に注目した先駆的な仕事である。

「読者」といっても、それは古代の都市生活では、公私を問わず文芸作品や手紙までもが人々の間で朗読されたその「聴き手」のことである。

これに関して思い出されるのは、アウグスティヌスが『告白』第6巻で、自らの回心を導いたミラノの司教・アンブロシウスが書物を黙読する場面を特記した箇所である。

従来、この箇所は古代には黙読の習慣が無かったことの例証として挙げられることが多かったが、

むしろ音読による書物の理解の共有から置き去りにされた疎外感の表明と考えた方が、事実に近いであろう。

崇高な内容を崇高な文体で描いた古代の作品と違って、『聖書』においては、貧しい収税吏や娼婦や病人の間に立ち交じる漁師の息子・イエスを描く、

「漁夫の言葉」が「崇高さ」を一層高める役割を果たしたのであり、この聴き手を念頭に置いた「謙抑体」こそ、ラテン語からイタリア語やスペイン語、

フランス語といった各地方の民衆語へと移り行く原動力となったのである。

評者:神崎 繁(首都大学東京教授)

『天体の図像学』

● 読売新聞書評より(掲載2006年4月24日)

天体はどう描かれたか

パリのオルセー美術館でのこと。風景画に描かれた三日月がおかしいことに気づいた。三日月は普通、北半球では弓の部分が右上がりとなるのに、

その絵では右下がりだったのである。明け方の月かとも思ったが、絵の内容からは明らかに夕方であった。それからというもの、月ばかりが気になってしまい、

三日月の描かれている絵を探して歩きまわるという、実にひねくれた美術鑑賞者となってしまった。右下がりの三日月が相当数あったのは確かで、

知り合いの画家にもその理由を聞いてみたが、明快な答えは得られなかった。

それ以来、いまでも絵画に登場する太陽や月、星といった天体ばかりに目がいってしまう癖は続いている。

絵画芸術という観点から言えば、天体など所詮脇役だ。美術評論で、そんなものを真っ向から取り上げることなどないだろう、とあきらめていたので、

本書の発刊には驚喜した。著者も「ほとんどの人は付随的な点景――あるいは単なる点――として気にも留めない、太陽や月や星を、

前景に描かれた人物を中心とした情景以上に時間をかけて見るという、普通の鑑賞者からすれば極めて奇妙な観察パターンの訪問者となった」と述べている。

同好の士を見つけた喜びを感じたが、そこは専門家である。

古代ギリシア・ローマといった神話の時代には、天体は神様として擬人化されて描かれていた。キリスト教の時代になると、

月や太陽は十字架や聖母像に実体として配されるようになった。写実的な時代を経て、例えば科学や近代産業の勃興を描いたジョセフ・ライトの絵の中の月には、

かつてのベツレヘムの星のように「新しい時代の誕生の現場へと導く星」の役目があると主張する。美術に明るい人でないと難解な部分はあるものの、

美しい図版と共に人類が天体をどのように描いてきたかを包括的に知ることができる。

評者:渡部 潤一(国立天文台助教授)

『大場秀章著作選 I』

● 読売新聞書評より(掲載2006年3月5日)

徹底した自然観察力

雲の形や動き、風の強さや方向、太陽や月の見え方などから翌日の天気を予測する観天望気は、山村や漁港に住む者ならあたりまえのことだった。

しかし、気象衛星の出現以降、そんな習慣はすたれてしまう。と同時に、自然を観察する力、動植物を徹底的に観察することから始まる研究も後退している。

自然を観察する力こそがつい最近まで学問の発達を支えてきた。ニュートンのリンゴが事実かどうかは別として、彼がすぐれた自然観察者であったことは確かである。

しかし、個体から部分へ、部分から細胞へ、細胞から分子へといった要素還元主義が主流となった現代科学では、

自然界の植物や動物の個体ひとつ一つを総体として観察する学問分野、つまり分類学を傍系へと追いやってしまった。この傾向がさらに顕著となれば、

将来、奇形かどうかも分からなくなる可能性がある。そんなことを危惧する植物分類学者の第一人者である著者の論考を集めたのが本書である。

西洋に於ける植物学が近代科学として体系化される過程を概観しながら、わが国江戸時代の本草学が、

『赤ひげ診療譚』の舞台で有名な小石川植物園を中心に近代植物学へと脱皮していくようすを丹念にたどり、分類学の重要性を訴えている。

なぜなら、地球上の動植物の種すべてが解明されたのであれば分類学の衰退も仕方がないが、現在判明している二百万種ともいわれる生物は全体の一部でしかなく、

解明されないままに滅びゆく種が存在する。だからこそ生物の多様性維持が主張されているのである。

人間もその一部である地球上の生物の実相が十分に解明されることなく、分子レベル、遺伝子レベルの研究に移行してしまったのである。

著者のようなタイプの研究者を分類するなら、絶滅の危機に瀕した種と分類できるのではないだろうか。

評者:青柳 正規(国立西洋美術館館長)

『カフェイン大全』

● 毎日新聞書評より(掲載2006年3月5日)

コーヒーから薬まで

『カフェイン大全』が八坂書房から出版された。医療問題、心理学などの分野で執筆活動を続けるライター2人が、歴史、健康に与える影響などを調査、取材した。

「カフェイン」命名の起源や詩人ゲーテとカフェインとの深いかかわりから、カフェイン中毒や睡眠どの関係まで網羅している。

巻末付録には、主な飲料や医薬品に含まれるカフェインの量の一覧も。

● 日本経済新聞書評より(掲載2006年3月5日)

コーヒーや茶、ココアなど、カフェインを含む飲食物は世界中で好まれている。

その起源から世界に広まった経緯、健康への影響などを米国のサイエンスライターらがまとめた。

日本についても茶道の起源や作法などのほか、現在の喫茶店の状況などを紹介。「日本特有のコーヒー文化」があると指摘する。

「世界一ポピュラーなドラッグ」をめぐる詳細な文化史だ。

● 東京新聞夕刊より(掲載2006年3月30日)

カフェイン含有の三大飲料、コーヒー・茶・チョコレートをはじめコーラ飲料、スタミナドリンク、風邪薬など現代人の生活とカフェインは切っても切れない関係にある。

にもかかわらずその基本的知識については、あまり知られていない。茶もコーヒーも初めは薬として認識された。またコーヒーはイスラム世界からヨーロッパに伝わったが、

イスラム世界ではコーヒーよりも先に中国からもたらされた茶に親しんだ。茶は日本やイギリスで、保守的できちんとした親しい仲間の会合の中心となったが、

コーヒーはそうならなかった─など、三大飲料の歴史から、文化への影響、化学的分析に至るまでカフェインについてのあらゆる知識が網羅されている。

「シーボルト日記」

● 共同通信配信書評(全国地方紙20紙以上に掲載。2006年1月29日~2月5日)

幕末の緊張な雰囲気、随所に

長崎出島商館の医師シーボルトは1829(文政12)年、日本地図を海外へ持ち出そうとした罪で国外追放となった。

その彼が30年後の1859(安政6)年に追放解除となって再び来日した事実はあまり知られていない。

(中略)

とくに滞在の後半には、幕府の外交顧間として遣欧使節の相談にあずかるなど、外交面での重要な記事が注目される。一方、自然や生活に関する記事も多い。

例えば、「江戸は本当にカラスの町である」という記述。寺社の森に数千羽生息し、「早朝、江戸八百八町に分散し、食物をあさり」と指摘しており、

今の東京と変わりがない。

はっと胸を突かれる指摘もある。江戸では、人通りの多い場所に小さな「無人販売」の箱が置かれ、小間物やようじなどが値段つきで売られている。

客は好きな物を手に取り、お金を足元の小さな引き出しの中に入れる。シーボルトは驚く。「世界で最も人口の多い都市の一つがこうである!

この商売は貧しい家族、貧しい人々を支えるために、すべての町人たちとの信頼により成り立っている」

今日の東京に、この思いやり・温もりの江戸の心ありや。

日記の記事は、このように多彩である。註も充実しており、巻末に付された「シーボルトの生涯・業績および関係年表」も便利である。

訳者の努力を大いに多としたい。

評者:竹内 誠(江戸東京博物館長)

● 読売新聞書評より(掲載2006年1月23日)

医学・博物学など西洋の先進学術万般を教えてくれた大学者にして日本を世界に知らしめた恩人。

いや異文化の宝庫日本で集めた珍しい品々を西洋で高く売りさばいた利に賢い商売人だとの批判もある。シーボルトはいかなる人物か。

1859(安政6)年に再来日し、2年半余りの滞在中に書かれた日記からどんな人物像が浮かび上がってくるか、興味尽きない読み物だ。

採集した植物を梱包しては送り出し、日本の風俗・行事を事細かに記録する。学者らしい多忙な日々。

だが、幕府顧問として江戸招聘に応じたり、内外の要人と頻繁に交わるなど世事との付き合いも熱心だ。

かつての妻たき、娘イネとの再会について一切記さず、離日時の「シーボルト事件」で死に至った高橋景保や、高野長英ら門人を悼む記述もない。

卓抜な研究者だが、人情の機微にうとく、世評や地位には敏感な俗人の匂いがした。さて読者はどう読まれるか。

評者:白幡 洋三郎(日文研教授)

●共同通信ニュースより(全国地方紙20紙以上に掲載。2005年12月1日)

シーボルト日記を初翻訳 幕末の風俗や自然を記述

ドイツの医師シーボルトが再来日した際に書いた日記が初めて翻訳され、「シーボルト日記」として1日、出版された。

幕府の外国方顧問として奔走する様子を記しながら、当時の江戸や横浜の風俗、自然などを冷静な視線で観察し、記録している。

翻訳者は石山禎一・東海大講師と牧幸一・早大高等学院教諭。1859年8月に長崎に到着し、62年5月に離日するまでを整理した。

日記の存在は知られていたが、癖のある肉筆で書かれ内容が多分野にわたるため、翻訳に4年もかかった。

当時、米公使通訳官ヒュースケンの殺害事件など攘夷派浪士らによる外国人襲撃事件が頻発。

シーボルトは、外国奉行やイギリス公使オールコックらと会合を重ね、「暗殺事件についての手紙を書いた。

真夜中、私の文書が幕府から若干の所見とともに戻ってきた」と記すなど、折衝に明け暮れた様子がうかがえる。

「江戸の野菜」

● 毎日新聞 余録より(掲載2005年10月25日)

ガルギール、リーキ、アピオス、エンサイなどなど──あげればきりがないが、みな最近市場で見かける新顔の野菜という。

それぞれエジプト、中央アジア、北アメリカ、中国南部が原産だから、野菜もグローバリズムの時代だ

▲グローバル化が進めば、一方でそれぞれが暮らす地域の伝統も見直される。かくして伝統野菜ブームである。

70年代から保存の取り組みが始まった京野菜、最近注目の加賀野菜はじめ各地の地場野菜が地域おこしの切り札として見直される昨今だ

▲小松川のコマツナのように東京にも地場野菜はあった。だが、その都市化とともに消えていった野菜の一つに「三河島菜」がある。

この幻の野菜を追った野村圭佑さんの「江戸の野菜」によると、冬の菜が乏しかった江戸時代には、三河島漬け菜は貴重だったという

▲この漬け菜、落語に登場するなど江戸、東京の庶民によほど親しまれていたようだ。

たとえば「あの人とあの人は三河島菜だよ」といえば「良い菜漬け=いいなづけ」というシャレである。昭和の初めによぐ使われた言い回しで、辞書にも載った

▲衰退の原因は外来のハクサイに追われたものだが、この菜にはいろいろ食い違う記録があるのが幻の菜にふさわしい。

それらを調べた野村さんの推測によると、三河島という土地と結びついた微妙な栽培技術が他の土地にうまく伝わらなかったのもすたれた一因のようである

▲今や伝統野菜が地域の《文化財》とみなされ、品種保存に努力が注がれているのを思えば、江戸の味が一つ永遠に失われたのは残念である。

この秋冬、鍋物のハクサイなど「勝ち組」の野菜をつつくおりには、消えていった野菜と人々の暮らしにも思いが向かいそうだ。

「植物学のたのしみ」

● 毎日新聞書評より(掲載2005年10月16日)

「豊潤な学問に心ときめくバラの逸話」

秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花(『万葉集』巻八)

萩の花尾花葛花なでしこの花をみなへしまた藤袴朝顔の花

山上憶良の秋の七草の歌である。「朝顔」は現在の桔梗を指す。二首がセットになっているが、第二首目は五七七五七七のリズムをもつ旋頭歌。

一首目の「指折り(およびおり)」という表現に注目して、二首目の「また」を読み解く伊藤博著『萬葉集釋注』を鮮やかに思い出す。

つまり、子供に語りかける言葉遣いの「オヨビ」(普通ならオユビと読むところ)が用いられているゆえに、作者はじっさいに指を折る動作をして七草の名をあげてゆく。

「萩の花」から「をみなへし」までで片手の五本指はいっぱいになるから、ここで「また」と一呼吸してもう片方の手で「藤袴」「朝顔の花」と数え、

どうだい、これが秋の七草だよ、というわけである。詠作時期を推量するところから始まる慎重な解釈でありながら、

古代人である憶良の人間性まで髣髴とさせるような実に楽しい鑑賞である。

このように緻密で大胆で豊潤な学間の楽しみは、決して専門的に孤立してはいない。

たとえば本書では、日本人が観賞の対象として花とかかわる時期を考えるのに、『万葉集』に詠まれた植物に注目している。

ちなみに、先の旋頭歌の初句に登場する萩が日本の文献に現れるのは『万葉集』が最初で、萩を詠んだ歌は草本としては最多の一四一首にものぼる。

しかし、中国文化の影響を受けつつ美意識に基づく庭園造りの始まりは平安時代であろうという。

なるほど、『源氏物語』に描かれた六条院の様子はまさにその文学的な具現に違いない。

そして権力と美にまつわる「バラの皇后ジョゼフィーヌ」の章に思いが及ぶ。

ナポレオン妃ジョゼフィーヌのバラ愛好は有名であるが、著者はバラの来歴を語るのに欠かせない彼女の功績として二つのことを挙げている。

一つは数多くの園芸家を動員し、バラの改良を大々的に進めたこと。

中国のコウジンバラなどが移入され、かけ合わせなどの新しい技術が躍進をとげ、時代はまさにバラの革新期であった。

もう一つは自分のコレクションの一つ一つを記録させたこと。

当代超一流の植物画家ルドゥーテが克明に描いた彼女のバラ・コレクションは、のちにルドゥーテの代表作『バラ図譜』として出版された。

(中略)

あまりにおもしろくて、第一章の「花─自然からの贈り物」に深入りするうち紙数を費やしてしまった。

「植物通のすすめ」「秘境の花・旅の花」「花・人・出会い─植物を愛した人々」と続く章では、多様な植物の在り様と、さまざまなエピソードが語られる。

中でもバオバブやソーセージノキの花粉を運ぶコウモリの姿や、セーターを着た高山植物サウスレア・ゴシッピフォラの不思議さは忘れがたい。

惜しみつつ読み終わって、再びタイトルに思いが及んだ。「植物学のたのしみ」。

評者:小島 ゆかり

「レンブラントと和紙」

● 毎日新聞書評より(掲載2005年4月10日)

ルーベンス、ベラスケスと並ぶ17世紀最大の画家レンブラントの版画の多くに、日本の和紙が使われている。

──この魅力的テーマを、著者は、戦前の新村出、戦後の壽岳文章の一文から知る。新村はアムステルダムでその版画を見ているのである。

2冊の原書を中心に、300に近い銅版画の制作年次、紙の種類そして、何刷か等を調べ、和紙が使われたのは研究者が推定しているように1646年以降とする。

それを「長崎オランダ商館長日記」とつきあわせる。なぜ和紙を使ったのか。

和紙の持つ柔らかさとインクの吸収の良さが、この頃からのかれの版画技法にうってつけだったからである。

西洋の紙と日本の紙。複製芸術としての版画の特徴。多くの挿入された版画が読む者を楽しませる。(鷺)

「ジュエリーの歴史」

● 読売新聞書評より(掲載2004年06月13日)

「キラリと光る本」というのは、書評のきめ台詞の一つだが、この本は本当にキラキラ光る。金銀宝石、真珠にエナメル。

ヨーロッパの歴史を彩った数々の宝飾品が、豊富な写真で紹介されているからだ。見ているだけで楽しいが、文章も面白い。

例えばお国ぶり。イタリア人は派手好きで、巨大なペンダントにさらに大きな真珠をつけたりする。一方、ドイツ系は豪奢のなかでも、石と金属のバランスを重視した。

男性のジュエリーも興味ぶかい。英国王ヘンリー八世の衣装には宝石が山盛り。それが16世紀の末には、ボタンだけぐらいになる。

「ぼく贈る人、私つける人」という、不公平な慣習もこの頃できたらしい。著者によると、最近のジュエリーは芸術性を失いつつあるそうだ。

某ブランドの銀製品なんてたしかにうんざりするが、いい品はやはり高嶺の花。昔の名品を眺めて、目の保養でもしよう。

評者:佐藤 俊樹 (東京大学助教授)

● 朝日新聞書評より(掲載2004年06月27日)

肖像画など膨大な資料を縦横無尽に使い分け、宗教や技術の発達などの背景と絡ませての解説は、陶酔感さえ催させる。

王冠やネックレスなど300点以上の豪華絢爛な写真が見事で、眺めているだけでため息がでる。

それでいて、ジュエリーにまつわるエピソードは、妻が夫にねだって買わせたり、愛人にこっそり贈ったり、借金の担保にしたりと人間くさくて、

宝石がいかに私たちと深いつき合いをしてきたかがわかる。 著者は、今後はジュエリーの機械生産が進み、手作りの魅力が失われるのでは――と悲観的だが、

訳者は人間の創造性と美意識に明るい展望を語る。

評者:多賀 幹子(フリージャーナリスト)

「『アラビアン・ナイト』の国の美術史」

● 朝日新聞書評より(掲載2004年09月12日)

アラジンは中国人で、有名な「空飛ぶ絨毯」は出てこない──そんな『アラビアン・ナイト』にまつわる「へえ」をちりばめながら、イスラム史の基礎知識、

そして建築、工芸、写本など、その美術の広がりと奥行きをわかりやすく見せてくれる。からくり時計など発達した「自動機械仕掛け」についても触れられていて興味深い。

研究者らしいしっかりした筆遣いと見応えのある図版から、イスラム文化の薫りとその楽しみが、魔法のように立ち上がる。

「ハエ」

● 朝日新聞夕刊書評より(掲載2004年07月10日)

著者は、40年以上ハエの研究に携わり、小笠原諸島、沖縄、アジア、南太平洋、アフリカなど世界各地で現地調査をした。

そのハエ捕りの様子を写真と共につづったのが本書だ。

ハエは医学では衛生動物として扱われる。人畜に有害な感染症を伝搬・媒介するからだ。人のまわりをぶんぶん飛ぷいやらしい虫だから、市場やゴミ処分場など、

人の生活と密着した場所での採集が多い、と思いがち。そういう採集もあるが、分類学や生態学からは、熱帯の森など自然環境での採集が重要だ。

熱帯のハエは金や赤、橙など体色が美しいものが多いが、森の中を飛び交う姿はまず見られない。動物の死体、果物などの腐敗物にどこからかやってきて群がる。

そこで、腐肉を森の中に置いておびき寄せるのが常道なのである。

その周囲の草木にいるハエは、腐肉に集まったハエの羽音に「何事か?」と集まった野次馬で、希少種がいる可能性も高いという。

自然の中での採集は、ヒルに血を吸われ、猛毒のヘビやゾウなどにも遭遇する。ハエもそれと同じ。周囲の環境と密接に関係した野生動物のひとつなのだ。

評者:小林 照幸(ノンフィクション作家)

● 読売新聞「著者来店」より(掲載2006年6月13日)

捕ったり! 40年で300新種

何事も極めれば偉業である。ハエ一筋40年。「見つけた新種は300ほど。10万点を超える写真も、ほとんど自分で撮りました」

一昨年に東京医科歯科大を定年退官した衛生害虫研究の第1人者は、捕虫網を片手にハエを追い、世界を巡ってきた。その記録と記憶が、本書には詰まっている。

古今東西、収集は人類の男性に共通の癖だと言うけれど、チョコエッグの模型を並べるのとは訳が違う。

愛媛大学卒業後、神奈川・相模大野の米軍医学研究所へ。日本脳炎を媒介するコガタアカイエカを研究していた時、

採集の腕をハエ研究の草分けだった加納六郎教授に見込まれ、東京医科歯科大にヘッドハンティングされた。

アジア、アフリカ、南太平洋などを渡り歩き、いったん旅に出れば数か月は日本に戻らない。

「熱帯にはヒルが多くて、かまれると血が止まらず、ズボンが真っ赤になります。

そのうえ、後でリンパ腺が腫れ上がるんです」「この写真の機関銃を持っている人は、パキスタンで雇った案内人。

あそこでは、大人の男はみんな銃を持ち歩いてました」

気の弱い人ならめまいがするような話が文中にも次々と出てくるが、「研究のためですから、いちいち気にしていられません」。

秘境や危険地帯に分け入る波乱万丈の冒険談も、終始淡々とつづられている。

ところが、ハエに話題が移ると、一転して口調は熱を帯びる。「パプア・ニューギニアは最高。とにかく種類が多くて、どれも初めて見るものばかり。

色もきれいで、2センチもある金色のニクバエを見たときは興奮しましたね」

たしかに、口絵のハエは美しい。色とりどりに輝く体と大きな赤い複眼を眺めているうちに、頭の中が想像の羽音でいっぱいになる。

そのふてぶてしくも精緻な姿には圧倒的な存在感がある。

「実は、趣味はチョウの収集なんです。知人の私設博物館に、1万点ほどの標本を寄付しました」。いやはや、「あっぱれ」の一言である。

「【中世ヨーロッパ万華鏡 II 】中世の聖と俗」

● 朝日新聞書評より(掲載2004年06月13日)

ドイツの中世史家たちが長年得意としてきたのは、何を措いても国制史であり、部族・封建制・身分制、いずれを諭ずるにも、「国家」についての間いが重くのしかかっていた。日本の西洋史学の揺籃期には、剛直な指南役となってくれたのも事実である。

しかしヨーロッパで国家を越えるEUの実験が加速し、歴史家たちの関心が社会史へと大きくシフトすると、都市や記憶の歴史といった一部のテーマ以外では、ドイツの威光はすっかり地に墜ち、フランスの歴史家たちがつぎつぎ繰り出す、派手で魅惑的な逸品の背後に、小さく霞んでいった。

雌伏数十年、じつは地道な開拓作業がなされ、新しい種が蒔かれていたのである。そろそろ収穫の時期を迎え、ヨーロッパ内外の学界にふたたびドイツの存在感を示しだしたのが、昨今の状況のようだ。ドイツやオーストリアで、多くの歴史家たちが集う共同耕作地は、「日常史」と呼ばれている。そのエッセンスを一般読者に分け与えてくれるのが、『中世ヨーロッパ万華鏡』(全三巻)である。

最初の配本となる本書は、中世の初期から盛期(6~12世紀)のヨーロッパ社会を、聖と俗がたがいに相手の懐に入り込んだ時代と捉え、結婚と家族、修道院、死、悪魔について諭じている。たしかに珍しくもないテーマだし、史料にしても専門家にはよく知られたものが大半である。ところが、法典や聖人伝・年代記の全体をよく読み込んだ上で引用箇所を選択しているのが効いており、また堅実で密度の濃い研究成果を反映しているだけに、「そうだったのか」と思わせるツボ、見慣れたはずの風景を転換させる異化効果が随所に仕組まれている。

「結婚と家族」についてその例を挙げれば、初期中世の結婚が愛情共同体であったこと、「大家族を作る」イメージが神話にすぎないこと、子供の命名法とその変遷が、家族の仕組みの理解にとってとっておきの指標になること、こんなことをさりげなく教えてくれるのである。

全三巻そろえば、ますます頼もしい中世世界再考の手引になるにちがいない。

評者:池上 俊一(東京大学教授=西洋史)

「都会のキノコ」

● 読売新聞書評より(掲載2004年09月12日)

食欲の秋!秋の味覚といえばキノコ!というわけで、きのこの本である。

きのこと食べることは、とっても縁がふかいようだ。食べておいしいだけではない。光合成しないきのこは、他のものを食べないと生きていけない。

きのこもまた食べることに必死なのだ。落葉や堅い樹、はては地中の虫まで、神出鬼没でむしゃむしゃ。

でも、食欲合戦では人間の方が一枚上手みたいで、きのこの生態を書いたこの本でも、実は食べる話が一番おいしい。

例えば、キノコ好きにとって味噌汁は禁断の味。どのキノコにもあうので、かえってキノコの個性が味わえないのだそうだ。

「なるほど」と思ったが、その後の、著者がきのこ探究の先生に毒キノコを食べさせられた話には、絶句。

凡人には量り知れない師弟愛、これがきのこ道の奥深さか。

とまあ、そんな具合に、きのこへの愛にあふれた本。読んで私もなめこ汁を食べたくなった。

評者:佐藤 俊樹(東京大学助教授)